総領事便り

令和6年11月20日

総領事便り16

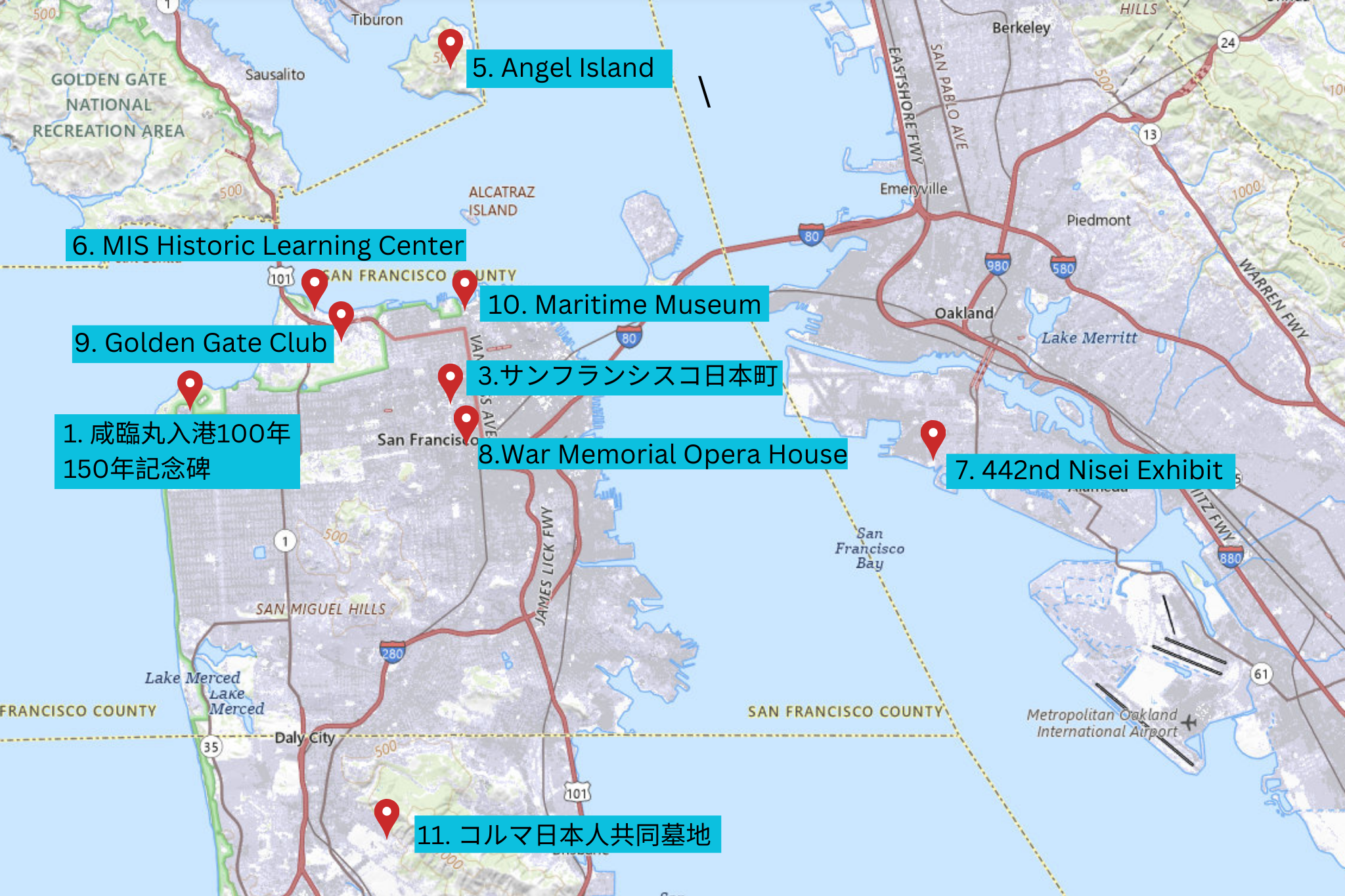

~もう訪れましたか?先人の道程を辿る11の日米近代史跡~

~もう訪れましたか?先人の道程を辿る11の日米近代史跡~

令和6年 (2024年) 11月20日

在サンフランシスコ日本国総領事

大隅 洋

在サンフランシスコ日本国総領事

大隅 洋

早いものでAPEC首脳会議から一年が経ちました。

昨年11月13日に上川外務大臣 (当時) にサンフランシスコ日本町に来ていただき、日系社会のリーダーの方々と懇談していただきました。当時私は、「・・・コミュニティとしての絆を維持していこうというこのような力強い動きがある反面、世代が下がるにつれ、日系人としてのアイデンティティが全体として薄まりつつあるとも聞いています。日本にとって日系人は歴史的に特別な紐帯をもつ大切にすべき人たちであり、総領事館にとっても一丁目一番地の存在であります。彼らの存在や活躍を所与・当然のものとせずに、しっかりと関係を維持・強化していく必要を強く感じます。・・・」と書いています(総領事便り1)。この問題意識を基に、パロアルトのジャパン・イノベーション・キャンパスで今年3月13日に若手日系人と在留邦人、日本の友人達を繋ぐイベントを実施したのに引き続き(総領事便り9)、第2弾として、11月22日にサンフランシスコ日本町で「Nikkei NexGen 2- Network event in SF Japantown」をパートナー団体とともに開催しました。若い世代が交歓する光景は素晴らしいもので、総領事館としても絆を強めるために益々貢献したいと思います。

さて、遠く隔たった日米両国が歴史的な邂逅をしたのはペリーが来航した約170年前。両国は80年前には戦火こそ交えましたが、現在は強い同盟関係で結ばれています.在サンフランシスコ総領事館は1870年に日本初の在外公館として当地に開館しました (歴代の館長は私で57代目)。サンフランシスコ港は日本近代史の中で米国および世界への玄関口でしたので、この地域には先人の足跡を記すものが多くあります.先人の刻苦精励により現在の日米関係があり、日系米国人の血の滲むような努力が獲得した日本への敬意により私達在留邦人も平穏に暮らせていると常々感じています。そうだとすれば、そのような過去を知ることは今の我々の世代の義務ではないかと思っており、私は在留邦人の方々に会うたびに、話題にするようにしています。

今回の総領事だより16は、私の (限られた) 経験から皆さんと是非経験をシェアしたい、訪問していただきたい11箇所を紹介します (概ね歴史順)。なお、訪問される場合は、開館日などを調べ、できれば予約しておいた方が良いところも多いことを申し添えます。

1. 咸臨丸入港100年・150年記念碑 (サンフランシスコ、リンカーン・パーク)

サンフランシスコ湾入口にあるリンカーン・パーク内、リージョン・オブ・オナー美術館の側に、咸臨丸入港100周年を記念した立派な碑があります。昨年の着任早々に訪れましたが、遠景にゴールデンゲート・ブリッジがある風光明媚なところでした。164年前はもちろん橋はなかったわけであり、勝海舟 (艦長)、福澤諭吉、ジョン万次郎ら日本の近代を担うリーダー達が、長い航海で呻吟した後にどんな思いでこの陸地を凝視したのか、としばし思いを馳せました。

1860年に徳川幕府は日米修好通商条約批准書交換のために使節を派遣しましたが、米軍艦の随伴艦として、咸臨丸も37日間かけ太平洋を渡航して3月9日 (旧暦)、「暁深くサンフランシスコ港の入り口の山にある常夜燈見へるとて、船にて砲声を発す」と敢然と入港します (萬延元年第一遣米使節日記:日米協会編纂)。

その後、上陸して酒宴に出て、

「サンパン (シャンパン) 酒の瓶の口を切音は砲声に等し」

と驚き、異国の人の珍しいおもてなしを受け夢路をたどる心地だとして、

「仙人の住処もかくやことびと (異人) の 世に珍しきまどい (団居、団らん) なりけり」

と詠み、春深く霞む月影に、

「異国 (ことくに) といへども同じ天の原 ふりさけ見れば霞む夜の月」

と詠んでいます。やはり日本人は和歌の民ですね。

さて、咸臨丸にまつわる小話を四点ほど。

- 咸臨丸に乗り込んだジョン万次郎にとって、咸臨丸の旅は10年前に帰国のために後にした地への帰還行です。1827年土佐生まれ。14歳の時仲間と漁に出て遭難し、小笠原諸島に近い無人島の鳥島にたどり着き、飛来してくるアホウドリを捕まえ生食したりして143日間生き延びました。その後米国に渡った万次郎は、捕鯨船に乗り世界を航海しますが、望郷の念を抑えられず、1850年にカリフォルニアに来てゴールド・ラッシュに参加して資金を稼ぎ帰国しました。海外渡航禁制の時代でしたので捕囚の身となりますが、程なくしてペリー来航。時代は彼を必要とし、通訳兼経験豊かな航海士としてサンフランシスコの地に再び踏み入れるわけです (総領事だより5に書いていますのでご参考ください)。

- 幕府の海外渡航禁制にもかかわらず、各藩とも生き残りと人材育成のために若者を海外に留学・渡航させます。その中では長州藩の伊藤博文など長州ファイブが有名な一方、森有礼など薩摩ナインティーンの中には、戦前にカリフォルニアのワイン王と呼ばれた長澤鼎 (なかざわ・かなえ) がいます。詳しくは総領事だより13に書きましたが、1983年にカリフォルニア州出身のレーガン大統領が日本の国会演説で言及し、再認識されるようになりました。またカリフォルニアワイン屈指のブランドの一つであるRidge Wineは、禁酒法の後で廃れた後に、長澤鼎の改良した苗木を使って葡萄栽培を再興しています。Ridge Wineryは大塚製薬が1980年代に買収しています。同社の人に聞いたところ、徳島にHotel Ridgeというホテルがあり、大塚製薬が出資しているとのことで、California Tableというホテル内のレストランではRidge Wineが供されているとのことです。

- この大変立派な碑を寄贈したのは、1957年にサンフランシスコ市と姉妹都市関係を締結した大阪市で、当時の中井市長の名前があります。そして碑の裏面には「日米修好通商百年記念行事して両国の親善促進のために大阪市がこの碑を建て姉妹都市サンフランシスコ市に贈る 1960年5月17日」と彫られています。戦後に日米関係が再興された時代の精神を感じます。これに限らず大阪市はサンフランシスコ市との草の根交流に多大な貢献をしてきてくれていました。

- 2010年の150周年記念として、サンフランシスコのダウンタウンに近いPier 9の建物の正面右前路上にプレートがあります。こちらは100周年記念碑とは違い小さくて見落としそうですが、しっかりと道にプレートが埋め込まれています。咸臨丸が接岸したのはPier7と9の間あたりのVallejo St. Wharfと言われています。

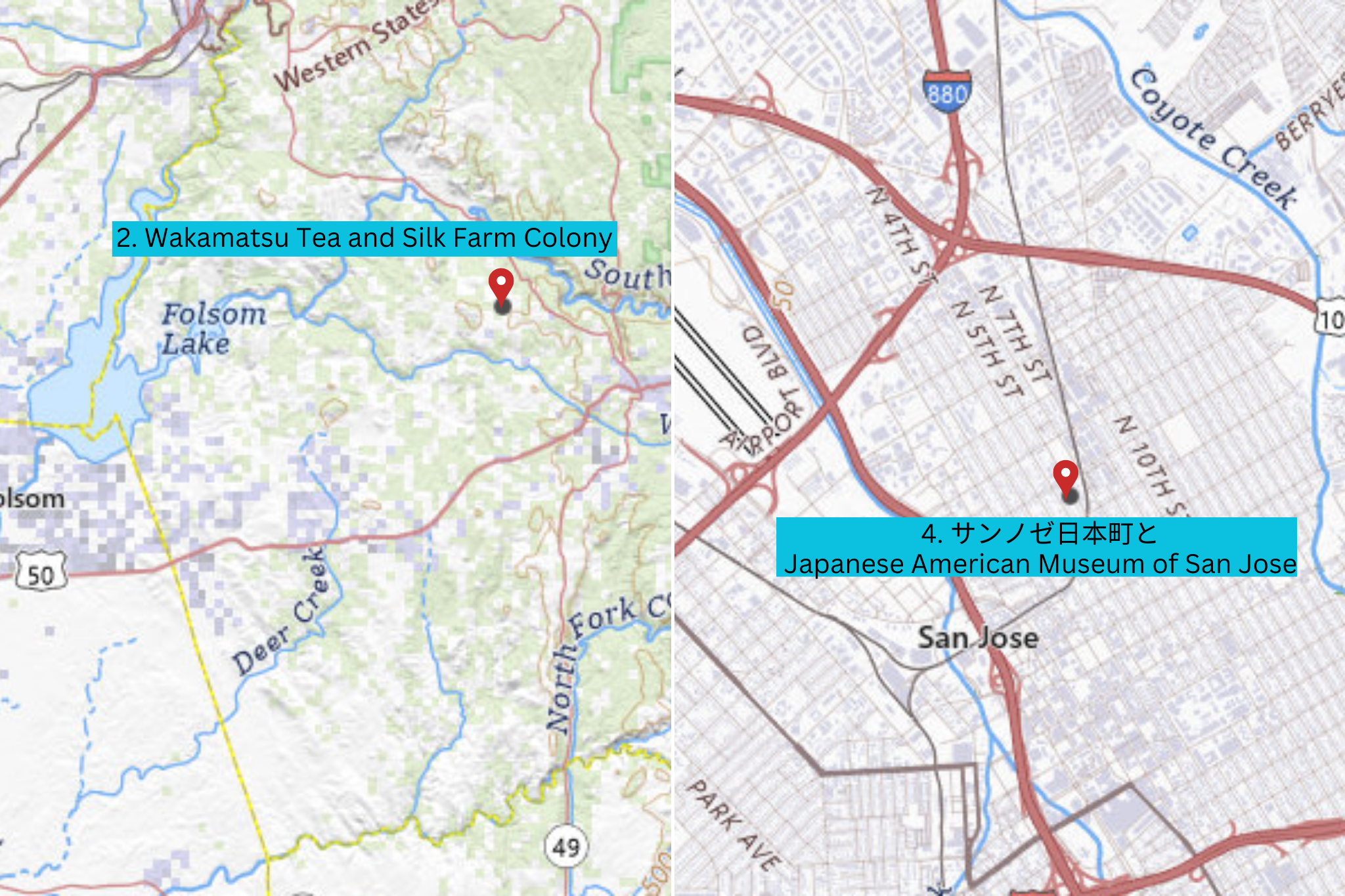

2. Wakamatsu Tea and Silk Farm Colony (サクラメント近郊、エルドラード郡ゴールドヒル)

サンフランシスコから車で2時間半ほど、サクラメントを越えシエラ・ネバダ山脈の水源を遡っていけば、ゴールドラッシュが始まった地点があります。それから遠くないところに日本人集団移民の始まりを記念する若松コロニーがあります。10月29日、秋の風景が広がる中を私も訪問してきました。若松とは人名でなく福島の会津若松のことです。

咸臨丸到着からわずか8年後には明治維新となりますが、戊辰戦争の中で最も凄惨を極めた会津戦争で会津藩は新政府軍に敗北しました。会津藩の軍事顧問 (武器商人) だったプロイセン人シュネル (藩主から結婚を許されて平松武兵衛という名まで与えられていた) は、日本人妻子と会津藩士とその家族数十人と一緒に、5万本の桑の木と蚕、6万本の茶の木の種を帯同して1869年5月にサンフランシスコ港に到着、その後、ボートでサクラメント川を遡上したと思われ、この山の中に到着しました。しかしその後シュネル一家は失踪、コロニーは2年足らずで崩壊し、多くは日本に帰りますが、シュネルが連れてきた女中の伊藤おけいはこの地で19歳の若さで死去します。彼女とともに残った人物により後年、おけいさんの墓碑が建立されました。会津若松の鶴ヶ城下から運命の変転によりコヨーテがいるこんな山中に来たサムライたちは、さそがし望郷の念に駆られたかと想像します。命を落としたおけいさんはどのような思いでこの大地に眠っているのでしょうか。後年墓碑が建てられることにより自分が歴史に名を残すとも思っていなかったでしょう。

コロニーがあった一軒家はその後にコロニーを引き継いだビアキャンプ (Veerkamp) 家がずっと保持していたのですが、2010年に取得したAmerican River Conservancyが整備してきてくれています。中心的な存在のMelissa Lobachさんに話を聞いたところ、彼の地の自然及び川の保全の一環としてこの土地を買ったが、ちょうどリーマンショックや東日本大震災で募金が想定通り集まらず未だ購入時の借金を返済中とのことでした。日系人について何も知らなかったところから始め、何回も訪日して理解と愛着を深め、今では私達よりも会津藩情勢について流暢に喋ってくれています。記念館に会津藩の藩紋の布が飾られていました。2019年には若松コロニー150周年記念行事を営み、会津藩主松平家の末裔も来られたとのことで、おけいさんも喜ばれたことでしょう。他にも、徳川家19代、あるいは若松コロニーに参加した武士の末裔の若者も来てくれたそうです。当時の宇山総領事と一緒のグループ写真が残っていました。こんな人里離れたところで、日本との関わりがほとんど無いにも関わらずボランティアの力で記念館を着実に整備して来てくれていることには頭が下がります。我々としても感謝の念を持ち、できることを支援していくべきと思った次第です。

3. サンフランシスコ日本町

サンフランシスコ日本町は、週末は人でごった返す、この市を代表するランドマークの一つ。そして、この日本町の歴史ほど運命に弄ばれながらもそこから這い上がってきた日系人の闘いを象徴する場所はありません。

サンフランシスコはゴールドラッシュにより一変し、1848年には人口千人だったのが、49年には2.5万人に激増します。52年にはウェルス・ファーゴ銀行が設立され、69年には最初の大陸横断鉄道が完成、73年にはケーブル・カーが設置されますが、そこまで労働力として活躍していた中国人への排斥が次第に激化し、82年に中国人排斥法が成立します。一方で、在サンフランシスコ総領事館の高木三郎副領事 (当時) の報告によれば1873年当時「加州にある日本人68名、女子8名、子供4名」だったのが、その時期から日本からの移民が本格化し、1910年には日本人の人口は72,157人に激増します。1906年の大地震の後には、市内で比較的被害が少なかった現在の地に移ってきた日本人により日本町が形成されました。しかし、この頃には今度は日本人が排斥される立場となりました。

昨年来私も何回か伺った金門学園は、日本町の一角にある1911年に設立された日本人コミュニティのための教育施設です。市当局は大地震で多くの校舎が損傷を受け学校が過密化していることを口実に日本人学童の公立学校通学を禁止し、その措置自体は1907年の日米紳士協定で撤回はされましたが、さまざまな偏見による事件が起こる中、地元の日系アメリカ人コミュニティによって子供たちのための教育組織として設立されました。1941年の戦争開始後は強制収容所に送られる前の日系人の登録場所となり、戦後は学校としてのみならず日系人や近所の子供達のための日本映画の上映会会場ともなっていたとのこと。1960年には当時の皇太子及び妃殿下 (現上皇陛下及び同上皇后陛下) がご来訪されています。老朽化が進み、現在リノベーションのためのキャンペーンが行われているとのことですが、歴史的建造物に指定されており、その古めかしい講堂では戦中の不安な気持ちの家族の人いきれや、戦後の子供達の笑い声のこだまが想起できる、100年以上の歴史の重みを感じる場所でした。

戦後、日本町は大規模な強制立ち退きと土地収容を伴う市主導の「再開発」に直面し、現在の姿に至ります。その再開発の中心地が大阪市が寄贈した五重塔のあるピース・プラザ (現在改修工事中) を中心としたモールで、近鉄等による大型商業施設「日本文化貿易センター」が建設され、モール、ホテル、劇場が1968年にオープンします (その頃は総領事館もジャパンタウンの一角にありました)。そのお祝いで開催されたのが第一回北カリフォルニア桜祭りだったということで、私も一カ月にわたり参加させていただいた桜祭りは確かに今年で57回目でした (総領事便り8)。また、ブキャナン・モールを中心としたブロックについてはコミュニティが主導して開発され、大阪の名前がついたOsaka Wayの中には、日系二世のルース・アサワさんが手がけたOrigami Fountainsがあります。

他にも、Nihonmachi Little Friendsには学齢期未満の子供達が集いますし、各種イベントが行われる集会所である北カリフォルニア日本文化コミュニティセンター (JCCCNC) には現在の上皇陛下及び上皇后陛下が1994年にご訪問されています (上川前外務大臣も昨2023年に来訪しています: 総領事便り2)。また、シニアケア施設としてのKIMOCHIもあります。この町は生きており、そしてここには日系人の一生があるわけです。

2000年にはジャパンタウンボウルが閉館、2006年にはモールを所有していた近鉄が完全撤退してしまいましたが、Japantown Task ForceやJapantown Community Benefit Districtなどさまざまな団体が当地で活動しています。歴史あるジャパンタウンが光輝くために総領事館としても協力していけたらと考えているところです。

4. サンノゼ日本町とJapanese American Museum of San Jose

サンノゼの日系博物館は、ロサンゼルスにあるJapanese American National Museum が「全米」規模であるとすれば、小さいがいぶし銀のような博物館です。

サンフランシスコでそうであったように、サンノゼでも日本人はチャイナタウンに寄りつく形で暮らし始めました。それが現在のサンノゼ日本町の由緒となります。1882年の中国人排斥法のために老化して減少する中国人に日本からの移民が置き替わっていきますが、今やシリコンバレーに位置してサンフランシスコを凌ぐ都市となったサンノゼも、その当時は一面農地で、日本からの移民は基本的に農業に従事しました。経済的な理由だけでなく、日清・日露戦争での兵役を忌避する目的、あるいは1906年のサンフランシスコ大地震で被害を受けてサンノゼまで移住してきた人達もいたとのことです。

2000年から06年迄クリントン政権下の商務長官、そしてブッシュ政権下で運輸長官と日系人で初の閣僚となったノーマン・ミネタ氏もこのサンノゼ日本町出身です。ミネタ氏の父は1919年のスペイン風邪で体を壊し農業に従事できなくなり、サンノゼに移住して保険業を営んでいました。ミネタ氏は、父から「コミュニティに貢献しろ」と、メンターからは、「日本人の強制収容は二度とあってはいけないことだ。我々は公職にある人達へのアクセスがなかったのが問題だった。」と聞かされてきたミネタ氏は、その後アジア系初のサンノゼ市長、そして連邦下院議員 (1975~95年) となり、1988年8月10日にホワイトハウスで対日補償法に署名したレーガン大統領から最初に握手を求められた人となります。

2019年令和元年、私は東京にいて即位の礼のお手伝いをしましたが、ミネタ氏は日系米国人の代表団の一員として来日し、正殿の儀に参列されていました。昭和の激動の時代を生き、そして令和改元と現天皇陛下の御即位をその場でご覧になられたミネタ氏は何を考えたのでしょうか。2022年に逝去されましたが、故郷の空港は今Norman Y. Mineta San Jose International Airportとなり、彼の歴史的業績を讃えています。

サンノゼの日系博物館は、都市化の波が押し寄せる中で、日本町の歴史と雰囲気を残そうとの地元の日系人の様々な努力の中から日系アメリカ人資料センター/博物館として1987年11月にオープンしています。この博物館の展示の掉尾を飾るのは戦前のサカウエ農場で使っていた農作機械の陳列、戦中の日本人強制収容所を再現した部屋、アップル本社などがあるクパチーノなどの戦前の地図、そして前理事長マイケル・セラさんの語りです。農作機械の中には、いちご収穫・出荷作業効率化のため開発した機械、束ねたブロッコリーの下部分を切る手作りの機械があり、日本人の器用さ・創意工夫に驚かされます。また収容所を再現した部屋は、遠隔地にある収容所に行く機会がなかなか無い中で、その空間及び厳しい状況に家族で押し込まれたような気持ちになります。マイケル・セラさんは重いテーマを軽妙洒脱に語ってくれるので、普段は博物館を敬して遠ざける中学生の次男も吸い込まれるように聞いていました。このような展示は解説を目で追うことも可能ですが、ガイドさんの話を聞くとさらに興味深いので、予約をしておくことを薦めます。

そして、サンノゼの日本町はアットホームなところ。サンノゼ日本町コミュニティ会議 (JCCsj)、シニアケア施設の友愛会といった団体が暮らしに密着して特色ある活動を続けています。現存する他の二つの日本町 (サンフランシスコとロサンゼルス) に比してこぢんまりとしていますが、道を歩いていると知り合い同士が楽しく話をしている様子に出くわします。博物館の後は日本レストランを食べたり、和菓子を買い求めたり、散策にも楽しいところです。

サンフランシスコ日本町は、週末は人でごった返す、この市を代表するランドマークの一つ。そして、この日本町の歴史ほど運命に弄ばれながらもそこから這い上がってきた日系人の闘いを象徴する場所はありません。

サンフランシスコはゴールドラッシュにより一変し、1848年には人口千人だったのが、49年には2.5万人に激増します。52年にはウェルス・ファーゴ銀行が設立され、69年には最初の大陸横断鉄道が完成、73年にはケーブル・カーが設置されますが、そこまで労働力として活躍していた中国人への排斥が次第に激化し、82年に中国人排斥法が成立します。一方で、在サンフランシスコ総領事館の高木三郎副領事 (当時) の報告によれば1873年当時「加州にある日本人68名、女子8名、子供4名」だったのが、その時期から日本からの移民が本格化し、1910年には日本人の人口は72,157人に激増します。1906年の大地震の後には、市内で比較的被害が少なかった現在の地に移ってきた日本人により日本町が形成されました。しかし、この頃には今度は日本人が排斥される立場となりました。

昨年来私も何回か伺った金門学園は、日本町の一角にある1911年に設立された日本人コミュニティのための教育施設です。市当局は大地震で多くの校舎が損傷を受け学校が過密化していることを口実に日本人学童の公立学校通学を禁止し、その措置自体は1907年の日米紳士協定で撤回はされましたが、さまざまな偏見による事件が起こる中、地元の日系アメリカ人コミュニティによって子供たちのための教育組織として設立されました。1941年の戦争開始後は強制収容所に送られる前の日系人の登録場所となり、戦後は学校としてのみならず日系人や近所の子供達のための日本映画の上映会会場ともなっていたとのこと。1960年には当時の皇太子及び妃殿下 (現上皇陛下及び同上皇后陛下) がご来訪されています。老朽化が進み、現在リノベーションのためのキャンペーンが行われているとのことですが、歴史的建造物に指定されており、その古めかしい講堂では戦中の不安な気持ちの家族の人いきれや、戦後の子供達の笑い声のこだまが想起できる、100年以上の歴史の重みを感じる場所でした。

戦後、日本町は大規模な強制立ち退きと土地収容を伴う市主導の「再開発」に直面し、現在の姿に至ります。その再開発の中心地が大阪市が寄贈した五重塔のあるピース・プラザ (現在改修工事中) を中心としたモールで、近鉄等による大型商業施設「日本文化貿易センター」が建設され、モール、ホテル、劇場が1968年にオープンします (その頃は総領事館もジャパンタウンの一角にありました)。そのお祝いで開催されたのが第一回北カリフォルニア桜祭りだったということで、私も一カ月にわたり参加させていただいた桜祭りは確かに今年で57回目でした (総領事便り8)。また、ブキャナン・モールを中心としたブロックについてはコミュニティが主導して開発され、大阪の名前がついたOsaka Wayの中には、日系二世のルース・アサワさんが手がけたOrigami Fountainsがあります。

他にも、Nihonmachi Little Friendsには学齢期未満の子供達が集いますし、各種イベントが行われる集会所である北カリフォルニア日本文化コミュニティセンター (JCCCNC) には現在の上皇陛下及び上皇后陛下が1994年にご訪問されています (上川前外務大臣も昨2023年に来訪しています: 総領事便り2)。また、シニアケア施設としてのKIMOCHIもあります。この町は生きており、そしてここには日系人の一生があるわけです。

2000年にはジャパンタウンボウルが閉館、2006年にはモールを所有していた近鉄が完全撤退してしまいましたが、Japantown Task ForceやJapantown Community Benefit Districtなどさまざまな団体が当地で活動しています。歴史あるジャパンタウンが光輝くために総領事館としても協力していけたらと考えているところです。

4. サンノゼ日本町とJapanese American Museum of San Jose

サンノゼの日系博物館は、ロサンゼルスにあるJapanese American National Museum が「全米」規模であるとすれば、小さいがいぶし銀のような博物館です。

サンフランシスコでそうであったように、サンノゼでも日本人はチャイナタウンに寄りつく形で暮らし始めました。それが現在のサンノゼ日本町の由緒となります。1882年の中国人排斥法のために老化して減少する中国人に日本からの移民が置き替わっていきますが、今やシリコンバレーに位置してサンフランシスコを凌ぐ都市となったサンノゼも、その当時は一面農地で、日本からの移民は基本的に農業に従事しました。経済的な理由だけでなく、日清・日露戦争での兵役を忌避する目的、あるいは1906年のサンフランシスコ大地震で被害を受けてサンノゼまで移住してきた人達もいたとのことです。

2000年から06年迄クリントン政権下の商務長官、そしてブッシュ政権下で運輸長官と日系人で初の閣僚となったノーマン・ミネタ氏もこのサンノゼ日本町出身です。ミネタ氏の父は1919年のスペイン風邪で体を壊し農業に従事できなくなり、サンノゼに移住して保険業を営んでいました。ミネタ氏は、父から「コミュニティに貢献しろ」と、メンターからは、「日本人の強制収容は二度とあってはいけないことだ。我々は公職にある人達へのアクセスがなかったのが問題だった。」と聞かされてきたミネタ氏は、その後アジア系初のサンノゼ市長、そして連邦下院議員 (1975~95年) となり、1988年8月10日にホワイトハウスで対日補償法に署名したレーガン大統領から最初に握手を求められた人となります。

2019年令和元年、私は東京にいて即位の礼のお手伝いをしましたが、ミネタ氏は日系米国人の代表団の一員として来日し、正殿の儀に参列されていました。昭和の激動の時代を生き、そして令和改元と現天皇陛下の御即位をその場でご覧になられたミネタ氏は何を考えたのでしょうか。2022年に逝去されましたが、故郷の空港は今Norman Y. Mineta San Jose International Airportとなり、彼の歴史的業績を讃えています。

サンノゼの日系博物館は、都市化の波が押し寄せる中で、日本町の歴史と雰囲気を残そうとの地元の日系人の様々な努力の中から日系アメリカ人資料センター/博物館として1987年11月にオープンしています。この博物館の展示の掉尾を飾るのは戦前のサカウエ農場で使っていた農作機械の陳列、戦中の日本人強制収容所を再現した部屋、アップル本社などがあるクパチーノなどの戦前の地図、そして前理事長マイケル・セラさんの語りです。農作機械の中には、いちご収穫・出荷作業効率化のため開発した機械、束ねたブロッコリーの下部分を切る手作りの機械があり、日本人の器用さ・創意工夫に驚かされます。また収容所を再現した部屋は、遠隔地にある収容所に行く機会がなかなか無い中で、その空間及び厳しい状況に家族で押し込まれたような気持ちになります。マイケル・セラさんは重いテーマを軽妙洒脱に語ってくれるので、普段は博物館を敬して遠ざける中学生の次男も吸い込まれるように聞いていました。このような展示は解説を目で追うことも可能ですが、ガイドさんの話を聞くとさらに興味深いので、予約をしておくことを薦めます。

そして、サンノゼの日本町はアットホームなところ。サンノゼ日本町コミュニティ会議 (JCCsj)、シニアケア施設の友愛会といった団体が暮らしに密着して特色ある活動を続けています。現存する他の二つの日本町 (サンフランシスコとロサンゼルス) に比してこぢんまりとしていますが、道を歩いていると知り合い同士が楽しく話をしている様子に出くわします。博物館の後は日本レストランを食べたり、和菓子を買い求めたり、散策にも楽しいところです。

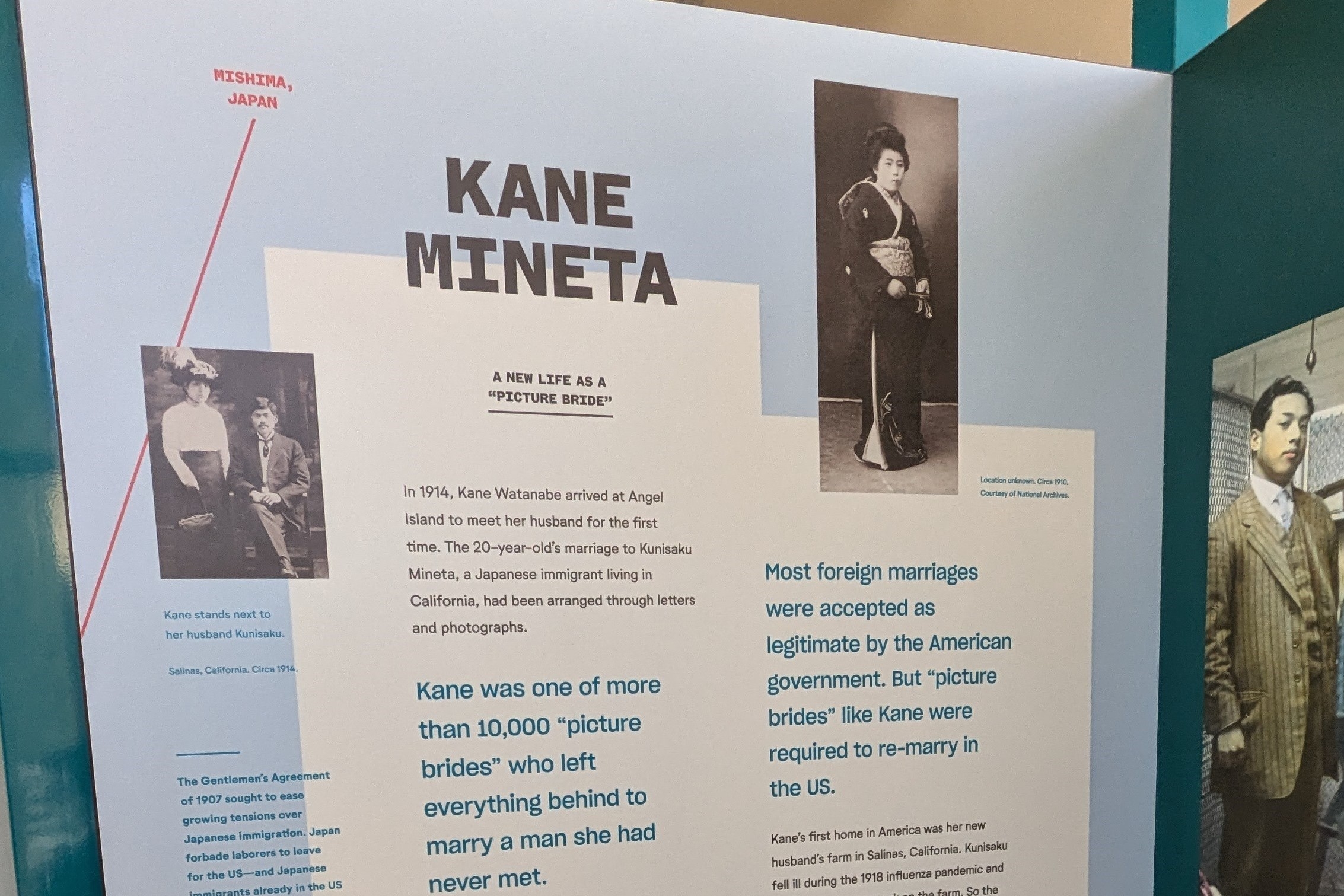

5. Angel Island (サンフランシスコ湾内)

11月15日、エンジェル島を訪問しました。施設の壁には日本人収容者の落書きも残る、未だ生々しさが残るところでした。国籍別では中国人に次ぐ規模の日本人がここで移民審査を受けていますが、それらのストーリーが丁寧に拾ってあり、保存財団のダーリン・チュウ・ブライアント理事長、エド・テポーン事務局長、レンジャーのケイシー・デクスター=リーさんがきっちり説明してくれました。今年10月には隔年開催の日米ファウンデーションによるNikkei Angel Island Pilgrimageの第6回が開催され、約250名がエンジェル島を訪れています。

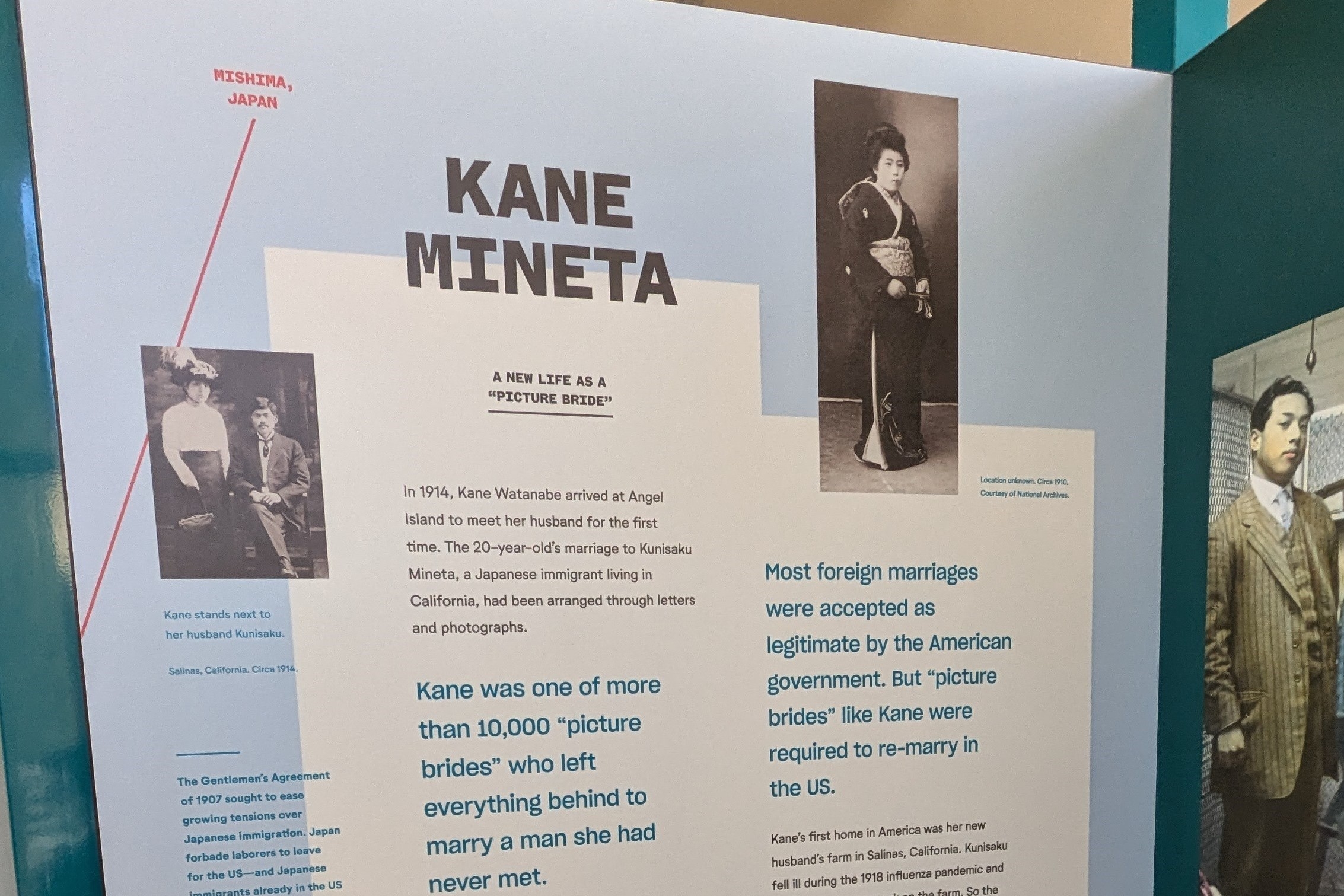

1907年の日米紳士協定により日本人移民が制限された後も配偶者は渡航できたので、日本にいる親戚を通して写真を交換することで結婚相手を見つける「写真花嫁」が2万人以上も渡米し、この流れは1924年の排日移民法が成立するまで続きました。エンジェル島は1910年から1940年に太平洋地域からの移民審査場だったので、写真花嫁の多くはここを通過したのだと思われます。その中で最も有名なのがカネ・ワタナベで、クニサク・ミネタと結婚してノーマン・ミネタ氏の母となる人です。カネは1914年1月20日に尋問を受けて結婚の経緯について聞かれ、「1912年4月に日本で写真により結婚しました」と証言しています。クニサクは新妻を養っていけることを証明する文書と、「クニサク・ミネタは善良な人物である」と書かれた沼野総領事代理のレターを提示します。このようにしてここを通過した一世が家庭を形成し二世世代の登場を促したという意味でも、エンジェル島は日系人の歴史に重要な場所です。エンジェル島は、真珠湾攻撃後の戦争初期にハワイ島を中心とした約700人の日系人「危険分子」を勾留する舞台ともなります。

さらに真珠湾攻撃で座礁した特殊潜航艇に乗っていた酒巻和男海軍少尉も日本軍初の捕虜としてここに短期間勾留されています。酒巻は戦後帰国してトヨタに入社し、トヨタのブラジル法人社長まで勤めました。酒巻氏は1977年にインタビューで、「生きてしまった、生まれた結果の事実に対してお粗末にして犬死にしてもいけない。結局、生きているということは、生命を大事にして、より立派な日本人として、人間として、もっとより有意義な生き方をしていかなくちゃいけない」と発言しています。そして、真珠湾50周年の91年に渡米してテキサス州の博物館に保存されているその潜航艇に対面しています。

6. MIS Historic Learning Center (サンフランシスコ、プレシディオ)

101号線を走り、ゴールデンゲートブリッジを目前にプレシディオの緑に差し掛かると右側の海に近いところにMilitary Intelligence Service Historic Learning Centerがあります。元々はビーチに到着したセスナを押して運び込めるバンカーでしたので、少し広めなところです。サンフランシスコ日本町に本部があるNational Japanese American Historical Societyがここも運営しています。

日本に住む大学生の長男が短期間当地に滞在していた時に、MISでのナオミ・シバタさんという語り部の話を聞く機会があり、「今までの博物館体験で最高だった」との絶賛とともに話を聞くことを薦められたので、11月17日にオランダ総領事夫妻、オーストラリア総領事とともに伺い、3時間以上詳細な説明を受けました。

プレシディオはスペイン語で「砦」という意味で、San Diego、Santa Barbara、Montereyとスペイン領だったメキシコから北上するルートに転々とありますが、Presidio of San Franciscoが北限でここは1776年に設立されています。冷戦終了後までは、ゴールデンゲートブリッジが架かる湾口を見下ろす要衝として陸軍基地が存続してきていましたが、今は緑の多い市街地となっています。

Military Intelligence Serviceは、対日戦争準備のために米陸軍が極秘裏に設立した、軍任務遂行のための日本語話者養成学校です。第1期生は、1941年11月に召集されましたが、戦争開始により一年コースが半年に圧縮され、脱落者も出ましたが42年5月に40人の日系二世と2人の白人が卒業しました。前者は、アメリカの市民権を持っていない一世が子供の将来の「保険」として学齢期に日本で勉強させた「キベイ (帰米)」組が多かったとのことで、後者は日本に滞在した宣教師と英語教師の息子でした。爾後の6000人の卒業生 (暫くしてミネソタ州に移転) が太平洋戦線での投降の呼びかけ、捕虜の尋問、日本軍文書の翻訳などで活躍し、「戦争終了を2年早め、100万人の米軍兵の命を保全した」(ニセイ退役軍人組合の1985年の証言、First Class, Nisei Linguists in WWIIからの引用)。ナオミさんによれば、「最後は自決せよ」との戦陣訓に縛られた日本兵を投降させるのに、同じ農家出身のニセイ米軍兵士が、「君がここで自決したら誰が故郷の田畑を耕すのか」と言って説得したといいます。そして、偏見に満ち満ちた米国社会、特に米軍の中で、第1期の43人の勲功が日系人へのイメージを変革させた、彼の命懸けの貢献無かりせば後に欧州戦争で大勲功を挙げ米軍史上最多の勲章を授受した第442連隊戦闘団の結成自体も無かったし、その後の日系人の米国社会における地位も無かったとナオミさんは証言します。そして、それを成し遂げたのは、日本人の血に流れる、「勇気」「忍耐」などの美徳だったと語ってくれました。

1946年7月に帰国した442部隊を迎えたトルーマン大統領の言葉は「You fought not only the enemy, but also prejudice - and you won. 」です。しかし、ヨーロッパ戦線でナチスのダッハウ・ユダヤ人強制収容所の解放にも442部隊は参加していますが、米軍の記録映像からは「都合よく」消えています。また彼らの家族は、米国政府の憲法条項に反する行為により、国籍をもてない一世は「日本人」として、米国籍を持つ二世は「非日本人」として、全米10ヶ所の大規模な収容所も含む75ヶ所の施設に強制収用されているという不条理に晒されていました。(この強制収容所もevacuation campとその意をぼかされていたのを、日系人達はincarceration campあるいはconcentration campと呼称し、今ではそれが定着しつつあります)。彼らの戦いは、1988年にレーガン大統領 (当時) が日系アメリカ人補償法に署名して、個々人に2万ドルの補償金と大統領の謝罪レターが渡されるまで続きます。

なお、MISは開戦後暫くしてミネソタ州に移動しましたが、そこで1960年代に駐日大使まで務めたライシャワー教授は学んでいます。海軍は語学学校をUCバークレー大学に設立し主に白人に日本語を教えたとのことで、日本文化研究の泰斗となり東日本大震災をきっかけに日本に帰化したドナルド・キーン博士も学んでいます。そしてMISと海軍語学学校は統合されDefense Language Instituteとなり、現在は西海岸のモントレイ市のPresidio of Montereyという地名のところにあります。9月に来訪した時に日本語クラスも見学させていただきましたが、日米同盟のための連絡将校を育てるということで、四軍の軍服姿の若い兵士達が、「東京都内での仕事で夜の会食に行き、酔っ払った後にタクシーを捕まえる」という設定でのロールプレイをしていました。また、中国語を数百人単位で学ばせており、続いてロシア語、朝鮮語、ペルシャ語、アラビア語で、一世を風靡したパシュトゥーン語はゼロとのことです。日本の外務省の特殊語研修でもDLIとの縁は深いところで、Presidio of Montereyの丘の上から見る太平洋に歴史の数奇な由縁を感じました。

11月15日、エンジェル島を訪問しました。施設の壁には日本人収容者の落書きも残る、未だ生々しさが残るところでした。国籍別では中国人に次ぐ規模の日本人がここで移民審査を受けていますが、それらのストーリーが丁寧に拾ってあり、保存財団のダーリン・チュウ・ブライアント理事長、エド・テポーン事務局長、レンジャーのケイシー・デクスター=リーさんがきっちり説明してくれました。今年10月には隔年開催の日米ファウンデーションによるNikkei Angel Island Pilgrimageの第6回が開催され、約250名がエンジェル島を訪れています。

1907年の日米紳士協定により日本人移民が制限された後も配偶者は渡航できたので、日本にいる親戚を通して写真を交換することで結婚相手を見つける「写真花嫁」が2万人以上も渡米し、この流れは1924年の排日移民法が成立するまで続きました。エンジェル島は1910年から1940年に太平洋地域からの移民審査場だったので、写真花嫁の多くはここを通過したのだと思われます。その中で最も有名なのがカネ・ワタナベで、クニサク・ミネタと結婚してノーマン・ミネタ氏の母となる人です。カネは1914年1月20日に尋問を受けて結婚の経緯について聞かれ、「1912年4月に日本で写真により結婚しました」と証言しています。クニサクは新妻を養っていけることを証明する文書と、「クニサク・ミネタは善良な人物である」と書かれた沼野総領事代理のレターを提示します。このようにしてここを通過した一世が家庭を形成し二世世代の登場を促したという意味でも、エンジェル島は日系人の歴史に重要な場所です。エンジェル島は、真珠湾攻撃後の戦争初期にハワイ島を中心とした約700人の日系人「危険分子」を勾留する舞台ともなります。

さらに真珠湾攻撃で座礁した特殊潜航艇に乗っていた酒巻和男海軍少尉も日本軍初の捕虜としてここに短期間勾留されています。酒巻は戦後帰国してトヨタに入社し、トヨタのブラジル法人社長まで勤めました。酒巻氏は1977年にインタビューで、「生きてしまった、生まれた結果の事実に対してお粗末にして犬死にしてもいけない。結局、生きているということは、生命を大事にして、より立派な日本人として、人間として、もっとより有意義な生き方をしていかなくちゃいけない」と発言しています。そして、真珠湾50周年の91年に渡米してテキサス州の博物館に保存されているその潜航艇に対面しています。

6. MIS Historic Learning Center (サンフランシスコ、プレシディオ)

101号線を走り、ゴールデンゲートブリッジを目前にプレシディオの緑に差し掛かると右側の海に近いところにMilitary Intelligence Service Historic Learning Centerがあります。元々はビーチに到着したセスナを押して運び込めるバンカーでしたので、少し広めなところです。サンフランシスコ日本町に本部があるNational Japanese American Historical Societyがここも運営しています。

日本に住む大学生の長男が短期間当地に滞在していた時に、MISでのナオミ・シバタさんという語り部の話を聞く機会があり、「今までの博物館体験で最高だった」との絶賛とともに話を聞くことを薦められたので、11月17日にオランダ総領事夫妻、オーストラリア総領事とともに伺い、3時間以上詳細な説明を受けました。

プレシディオはスペイン語で「砦」という意味で、San Diego、Santa Barbara、Montereyとスペイン領だったメキシコから北上するルートに転々とありますが、Presidio of San Franciscoが北限でここは1776年に設立されています。冷戦終了後までは、ゴールデンゲートブリッジが架かる湾口を見下ろす要衝として陸軍基地が存続してきていましたが、今は緑の多い市街地となっています。

Military Intelligence Serviceは、対日戦争準備のために米陸軍が極秘裏に設立した、軍任務遂行のための日本語話者養成学校です。第1期生は、1941年11月に召集されましたが、戦争開始により一年コースが半年に圧縮され、脱落者も出ましたが42年5月に40人の日系二世と2人の白人が卒業しました。前者は、アメリカの市民権を持っていない一世が子供の将来の「保険」として学齢期に日本で勉強させた「キベイ (帰米)」組が多かったとのことで、後者は日本に滞在した宣教師と英語教師の息子でした。爾後の6000人の卒業生 (暫くしてミネソタ州に移転) が太平洋戦線での投降の呼びかけ、捕虜の尋問、日本軍文書の翻訳などで活躍し、「戦争終了を2年早め、100万人の米軍兵の命を保全した」(ニセイ退役軍人組合の1985年の証言、First Class, Nisei Linguists in WWIIからの引用)。ナオミさんによれば、「最後は自決せよ」との戦陣訓に縛られた日本兵を投降させるのに、同じ農家出身のニセイ米軍兵士が、「君がここで自決したら誰が故郷の田畑を耕すのか」と言って説得したといいます。そして、偏見に満ち満ちた米国社会、特に米軍の中で、第1期の43人の勲功が日系人へのイメージを変革させた、彼の命懸けの貢献無かりせば後に欧州戦争で大勲功を挙げ米軍史上最多の勲章を授受した第442連隊戦闘団の結成自体も無かったし、その後の日系人の米国社会における地位も無かったとナオミさんは証言します。そして、それを成し遂げたのは、日本人の血に流れる、「勇気」「忍耐」などの美徳だったと語ってくれました。

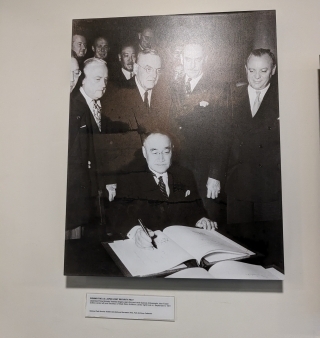

1946年7月に帰国した442部隊を迎えたトルーマン大統領の言葉は「You fought not only the enemy, but also prejudice - and you won. 」です。しかし、ヨーロッパ戦線でナチスのダッハウ・ユダヤ人強制収容所の解放にも442部隊は参加していますが、米軍の記録映像からは「都合よく」消えています。また彼らの家族は、米国政府の憲法条項に反する行為により、国籍をもてない一世は「日本人」として、米国籍を持つ二世は「非日本人」として、全米10ヶ所の大規模な収容所も含む75ヶ所の施設に強制収用されているという不条理に晒されていました。(この強制収容所もevacuation campとその意をぼかされていたのを、日系人達はincarceration campあるいはconcentration campと呼称し、今ではそれが定着しつつあります)。彼らの戦いは、1988年にレーガン大統領 (当時) が日系アメリカ人補償法に署名して、個々人に2万ドルの補償金と大統領の謝罪レターが渡されるまで続きます。

なお、MISは開戦後暫くしてミネソタ州に移動しましたが、そこで1960年代に駐日大使まで務めたライシャワー教授は学んでいます。海軍は語学学校をUCバークレー大学に設立し主に白人に日本語を教えたとのことで、日本文化研究の泰斗となり東日本大震災をきっかけに日本に帰化したドナルド・キーン博士も学んでいます。そしてMISと海軍語学学校は統合されDefense Language Instituteとなり、現在は西海岸のモントレイ市のPresidio of Montereyという地名のところにあります。9月に来訪した時に日本語クラスも見学させていただきましたが、日米同盟のための連絡将校を育てるということで、四軍の軍服姿の若い兵士達が、「東京都内での仕事で夜の会食に行き、酔っ払った後にタクシーを捕まえる」という設定でのロールプレイをしていました。また、中国語を数百人単位で学ばせており、続いてロシア語、朝鮮語、ペルシャ語、アラビア語で、一世を風靡したパシュトゥーン語はゼロとのことです。日本の外務省の特殊語研修でもDLIとの縁は深いところで、Presidio of Montereyの丘の上から見る太平洋に歴史の数奇な由縁を感じました。

7. 442nd Nisei Exhibit (アラメダ)

サンフランシスコの対岸のバークレーあるいはオークランドの南に位置するAlameda (アラメダ) には1940年から97年まで海軍の大きな基地があり、プレシディオの陸軍基地とともに、ベイエリアで大きな存在でした。今をときめくシリコンバレーも元は軍需が原動力となり発展した歴史があります。 ここに退役した空母ホーネットが繋がれ博物館として一般に公開されています。同名の先行艦はミッドウェー海戦にも参加しており南太平洋海戦で沈んだものを、このホーネットが同名を踏襲して1943年11月に就役しレイテ島沖海戦、マリアナ沖海戦、沖縄戦等に参加しています。戦後は1970年に退役するまでこのアラメダを拠点に活動し、アポロ11号の宇宙飛行士を帰還時に洋上で回収もしています。

この艦の一角に442nd Nisei Exhibitがあります。今年1月29日、東京から出張者が来た時にモーガンヒル在住のブライアン・シロヤマさん (二世退役軍人フレンズ&ファミリー協会 (FFNV) 副会長) にお願いして一緒に訪問しました。広大な空母の中の小さな場所ですが、442部隊、MIS、そして日系人の強制収容の三つのコーナーに分かれてコンパクトに展示されていました。場所が場所だけに、色々な感慨を持ってお話をお聞きした次第です。

なお、強制収容の際は時間の猶予はほとんど無く、多くの方は家具一切を二束三文で売らざるを得ず、着の身着のままで最初に連れて行かれたところは馬小屋、そして突貫工事で建設された荒野の収容所に移動させられ、肉体的にも精神的にも筆舌に尽くし難い苦労をされました。北カリフォルニアに居住されていた方の多くはユタ州トーパズ収容所に、南カリフォルニア州にいた方は、カリフォルニア州のネバダ州との州境に近い山奥にあるマンザナール収容所に行かされた例が多いようです。北カリフォルニア日本商工会議所 (JCCNC) は2年に一度慰霊のためのマンザナールへのツアーを主催しており前回は2023年に開催されています。

8. War Memorial Opera House (サンフランシスコ)

サンフランシスコ市内のオペラ・ハウスにはWar Memorialという冠がついています。その名前と写真の展示以外はほとんど痕跡がないですが、ここが1951年の対日講和条約 (サンフランシスコ平和条約) の舞台となりました。

9月7日、吉田茂首相 (当時) は演説冒頭、

「ここに提示された平和条約は、懲罰的な条項や報復的な条項を含まず、わが国民に恒久的な制限を課することもなく、日本に完全な主権と平等と自由とを回復し、日本を自由且つ平等の一員として国際社会へ迎えるものであります。この平和条約は、復讐の条約ではなく、「和解」と「信頼」の文書であります。日本全権はこの公平寛大なる平和条約を欣然受諾致します。」

と宣言し、その後30mにも及ぶ巻物の演説原稿を日本語で読み上げます。その後の日本国の「かたち」を作る(再)出発点となった、現代を生きる私達にとって重要な瞬間でした。

この会議にセイロン代表として出席し後に大統領となるジャヤワルダナ元大統領は、「憎悪は憎悪によって止むことなく、愛によって止む(hatred ceases not by hatred, but by love)」という仏陀の言葉を引用し、対日賠償請求権の放棄を明らかにしました。沖縄および小笠原諸島の日本への返還など講和になお条件をつけようとするソ連の主張に対して「ではなぜソ連はSouthern Sakhalin and Kurilesを日本に返還しないのか」とまで言っています。そして、 「We extend to Japan a hand of friendship, and trust that with the closing of this chapter in the history of man the last page of which we write today and with the beginning of the new one, the first page together to enjoy the full dignity of human life in peace and prosperity.」との言でスピーチを締めくくっています。

なお吉田総理の演説にも言及されていた国連の設立会議が1945年4~6月に開催されたのもこのオペラハウスです (国連憲章署名は隣のハーブスト劇場)。サンフランシスコは国連本部を誘致しようとしましたが欧州諸国が自分たちからはは遠いと反対したこともありニューヨークに敗れ、対日講和会議はその残念賞 (consolation prize) の側面もあったようです。

9. Golden Gate Club (サンフランシスコ、プレシディオ)

1951年9月8日午前中にオペラハウスで対日講和条約に署名した吉田茂首席全権は、午後から第六軍司令部プレシディオに移動します (6で言及したMISと同じ敷地)。当時の西村熊雄外務省条約局長によれば、7日夜の吉田総理の講和条約受諾演説が終わった後に、「8日午後5時に署名する」という通知が米国側からもたらされました。吉田茂は、「安保条約は不人気だ。政治家がこれに署名するのはためにならん。おれひとり署名する」として車に乗り込み、サンフランシスコ市内の急峻な坂を上り下りし、この旧敵国の対日軍事作戦の心臓部とも言える陸軍基地のゲートを入って行きます。誇り高い戦前の外交官だった吉田茂の心中さぞかしや。独立を回復するという一念で決然と乗り込んだと推測します。 1949年に建立された下士官用のクラブであるゴールデンゲートクラブはゴールデンゲートブリッジを望む風光明媚な施設で、現在は結婚式場となっています。往時を思わせるものはほとんどないですが、正面玄関を入り左側に行くと、アチソン国務長官、ダレス特使など米側の全権に見下ろされるように署名している吉田総理の大きな写真が忽然と現れます。右側にいくと、日米安保条約署名一週間前の9月1日に署名されたANZUS条約(米豪NZの相互防衛条約)の式典の写真がありました。日米安保条約(1960年に改定される)は戦後日本の外交・安全保障の基本軸を決めた条約です。若い頃に日米安保条約課(日米地位協定室)で働いた経験のある私としては、殊の外思いを致すところでした。

サンフランシスコの対岸のバークレーあるいはオークランドの南に位置するAlameda (アラメダ) には1940年から97年まで海軍の大きな基地があり、プレシディオの陸軍基地とともに、ベイエリアで大きな存在でした。今をときめくシリコンバレーも元は軍需が原動力となり発展した歴史があります。 ここに退役した空母ホーネットが繋がれ博物館として一般に公開されています。同名の先行艦はミッドウェー海戦にも参加しており南太平洋海戦で沈んだものを、このホーネットが同名を踏襲して1943年11月に就役しレイテ島沖海戦、マリアナ沖海戦、沖縄戦等に参加しています。戦後は1970年に退役するまでこのアラメダを拠点に活動し、アポロ11号の宇宙飛行士を帰還時に洋上で回収もしています。

この艦の一角に442nd Nisei Exhibitがあります。今年1月29日、東京から出張者が来た時にモーガンヒル在住のブライアン・シロヤマさん (二世退役軍人フレンズ&ファミリー協会 (FFNV) 副会長) にお願いして一緒に訪問しました。広大な空母の中の小さな場所ですが、442部隊、MIS、そして日系人の強制収容の三つのコーナーに分かれてコンパクトに展示されていました。場所が場所だけに、色々な感慨を持ってお話をお聞きした次第です。

なお、強制収容の際は時間の猶予はほとんど無く、多くの方は家具一切を二束三文で売らざるを得ず、着の身着のままで最初に連れて行かれたところは馬小屋、そして突貫工事で建設された荒野の収容所に移動させられ、肉体的にも精神的にも筆舌に尽くし難い苦労をされました。北カリフォルニアに居住されていた方の多くはユタ州トーパズ収容所に、南カリフォルニア州にいた方は、カリフォルニア州のネバダ州との州境に近い山奥にあるマンザナール収容所に行かされた例が多いようです。北カリフォルニア日本商工会議所 (JCCNC) は2年に一度慰霊のためのマンザナールへのツアーを主催しており前回は2023年に開催されています。

8. War Memorial Opera House (サンフランシスコ)

サンフランシスコ市内のオペラ・ハウスにはWar Memorialという冠がついています。その名前と写真の展示以外はほとんど痕跡がないですが、ここが1951年の対日講和条約 (サンフランシスコ平和条約) の舞台となりました。

9月7日、吉田茂首相 (当時) は演説冒頭、

「ここに提示された平和条約は、懲罰的な条項や報復的な条項を含まず、わが国民に恒久的な制限を課することもなく、日本に完全な主権と平等と自由とを回復し、日本を自由且つ平等の一員として国際社会へ迎えるものであります。この平和条約は、復讐の条約ではなく、「和解」と「信頼」の文書であります。日本全権はこの公平寛大なる平和条約を欣然受諾致します。」

と宣言し、その後30mにも及ぶ巻物の演説原稿を日本語で読み上げます。その後の日本国の「かたち」を作る(再)出発点となった、現代を生きる私達にとって重要な瞬間でした。

この会議にセイロン代表として出席し後に大統領となるジャヤワルダナ元大統領は、「憎悪は憎悪によって止むことなく、愛によって止む(hatred ceases not by hatred, but by love)」という仏陀の言葉を引用し、対日賠償請求権の放棄を明らかにしました。沖縄および小笠原諸島の日本への返還など講和になお条件をつけようとするソ連の主張に対して「ではなぜソ連はSouthern Sakhalin and Kurilesを日本に返還しないのか」とまで言っています。そして、 「We extend to Japan a hand of friendship, and trust that with the closing of this chapter in the history of man the last page of which we write today and with the beginning of the new one, the first page together to enjoy the full dignity of human life in peace and prosperity.」との言でスピーチを締めくくっています。

なお吉田総理の演説にも言及されていた国連の設立会議が1945年4~6月に開催されたのもこのオペラハウスです (国連憲章署名は隣のハーブスト劇場)。サンフランシスコは国連本部を誘致しようとしましたが欧州諸国が自分たちからはは遠いと反対したこともありニューヨークに敗れ、対日講和会議はその残念賞 (consolation prize) の側面もあったようです。

9. Golden Gate Club (サンフランシスコ、プレシディオ)

1951年9月8日午前中にオペラハウスで対日講和条約に署名した吉田茂首席全権は、午後から第六軍司令部プレシディオに移動します (6で言及したMISと同じ敷地)。当時の西村熊雄外務省条約局長によれば、7日夜の吉田総理の講和条約受諾演説が終わった後に、「8日午後5時に署名する」という通知が米国側からもたらされました。吉田茂は、「安保条約は不人気だ。政治家がこれに署名するのはためにならん。おれひとり署名する」として車に乗り込み、サンフランシスコ市内の急峻な坂を上り下りし、この旧敵国の対日軍事作戦の心臓部とも言える陸軍基地のゲートを入って行きます。誇り高い戦前の外交官だった吉田茂の心中さぞかしや。独立を回復するという一念で決然と乗り込んだと推測します。 1949年に建立された下士官用のクラブであるゴールデンゲートクラブはゴールデンゲートブリッジを望む風光明媚な施設で、現在は結婚式場となっています。往時を思わせるものはほとんどないですが、正面玄関を入り左側に行くと、アチソン国務長官、ダレス特使など米側の全権に見下ろされるように署名している吉田総理の大きな写真が忽然と現れます。右側にいくと、日米安保条約署名一週間前の9月1日に署名されたANZUS条約(米豪NZの相互防衛条約)の式典の写真がありました。日米安保条約(1960年に改定される)は戦後日本の外交・安全保障の基本軸を決めた条約です。若い頃に日米安保条約課(日米地位協定室)で働いた経験のある私としては、殊の外思いを致すところでした。

10. Maritime Museum (サンフランシスコ、マリーナ地区)

当地に着任早々執筆した総領事便り1の冒頭、一等最初に取り上げたのは戦後わずか17年、歴史的なサンフランシスコ平和条約・日米安保条約署名から11年後の1962年にわずか全長6mのマーメイド号で太平洋単独横断をした冒険家の堀江謙一氏の話です。1964年の東京オリンピックの前、海外渡航が自由化される前に、西宮港を密出航し、94日後の日曜日の午後にゴールデンゲートブリッジの下をくぐり、「No Passport、No English、No Money」でアメリカに一人でやってきた23歳の青年がいたーーそうこちらで米国人のみならず日本の若者に説明すると「ホー」という反応が、そして堀江氏が2022年に83歳でサンフランシスコから日本まで逆向きの単独再横断に成功したと説明すると、「エッ」との反応が返ってきます。そこですかさず年配の方に向かっては「No retirement for youですよ!」というと「ドーッ」という笑いが返ってきます。

マーメイド号は市内マリーナ地区にある海事博物館内に展示されています。驚くほど小さい船、そして飯盒などの船の備品の数々に、海好きの私としては感動するとともに、「太平洋を渡りたい」という夢をそのまま素直に現実のものにするために一歩を踏み出した堀江青年に高く敬意を表します。今時、若者よ世界に出よ、パイオニア精神を、スタートアップをとの掛け声をよく聞きますが、日本の先達に素晴らしい人がいる。志を抱いてそれを実現した人、ですね。

夏の間ヨットに乗せてもらう機会があり海に出ました。ヨットの上から見る美しいサンフランシスコ湾の風景をぐるりと見回しながら、「ああこんな風景を堀江青年も見たんだなあ」との感慨を覚えました。同乗した海の男の一人が2022年に堀江氏がきた時にお手伝いしたとのことで、私の総領事便りをわざわざ送ってくれました。そして堀江さんからメールをいただきました!1962年8月12日日曜日の午後にサンフランシスコに到着してから一カ月間総領事館にお世話になったこと、マーメイド号のサンフランシスコ市への寄贈にあたり当時の山中総領事が力添えしてくれたが、丁寧に保管され年々展示がきれいになっていることなどが記されていました。「憧れの人」から声をかけてもらい、少年のように嬉しかった私でした。

11. コルマ日本人共同墓地 (コルマ)

こちらで年配の方とお話ししていると、どんなに成功している方でも終をどこで迎えるかを真剣に考えていると感じます。若くて壮健であるうちには考えることもないのですが、有限の命のある個人にとっては重大な問題であり、人間社会にとって、そして世代の継承という点でも極めて重要な課題でした。サンフランシスコ総領事の着任後の仕事初めがコルマ日本人共同墓地訪問、というのも頷けます。

コルマはお墓の町。ゴールドラッシュにより人口が急増したサンフランシスコ市にとり墓地の確保が喫緊の課題となっていました。また、1880年代から日本から移民も入ってきており、折からの人種差別もありました。1901年にサンフランシスコ市内で墓への埋葬が禁止されたことで墓地が必要となり、コルマに日本人共同墓地を設けることになりました。その管理のためカリフォルニア州日本人慈恵会も創立されています。加州に日系人慈恵会資料によれば、当地で病死した咸臨丸の水夫であった源之助 (当時25歳)、富蔵 (27歳)、峯吉 (不明) の3名の墓が1926年頃に石碑とともにこちらに移設されていますし、ポテト王と称された牛島謹爾 (福島県出身、1926年逝去)、ライス王と称された国府田敬三郎 (福島県出身、1964年逝去。セントラル・バレーのサウズ・ドス・パロスにある国府田農場は2024年には直接のコメ生産を終了しますが、その生産技術のライセンスは他の会社で引き継がれるとのこと)、1894年の万博時にゴールデンゲートパークに日本庭園を創設した萩原真 (山梨県出身、1925年逝去)、ララ物資の生みの親浅野七之助 (岩手県出身、1993年逝去。原敬首相の書記として活躍後渡米。ララ物資は終戦後米国より日本に送られた救援物資で、収容所余儀なく収容され無一文に等しい身でありながら故国のためという、初期の日系移民が持っていた考え方を実行に移した) などの過去の日本人移民のリーダー等が永眠されています。現在も年間10名ほどがこの墓地に埋葬されているとのことです。

この重要性から、過去に明治天皇、昭和天皇から御下賜金をいただいており、また、1993年に当地を御訪問された常陸宮殿下・華子妃殿下が御訪問されています。1989年に海部総理夫妻、2018年に河野外務大臣夫妻、2020年には茂木外務大臣が訪問されています。近々では山田駐米大使も訪れました。当時の東京府からワシントンへの桜の寄贈から100周年の2012年、日本から米国に桜を改めて寄贈したとき、その苗木の一部が植樹され着実に育ってきています。

皆様に知っていただきたいのは、毎年メモリアルデーにコルマ墓地において、加州日本人慈恵会主催の慰霊祭が行われていることです。今年は第74回となり、私も出席しました。当地在住の日本人及び日系人団体の代表者等が出席し、全宗教関係者にもお祈りいただき、日本人・日系人のために当地でご活躍された故人の冥福を皆でお祈りしました。その前週の5月18日にはコルマ日本人共同墓地の清掃が、北加日本文化コミュニティセンター (JCCCNC) 主催で開催され、日系コミュニティの皆様を中心に200名以上の方々が参加しました。当館からも私他館員及びその家族18名が参加しています。先祖の慰霊はコミュニティの基本であり、このような機会にぜひ参加していただければと思います。

Photos courtesy of Mark Shigenaga.

Photos courtesy of Mark Shigenaga.

今回、職業柄熱 (パッション) が入ってしまい、長くなってしまいました。1ヶ所でも足を伸ばしていただけると嬉しいです。

今回、職業柄熱 (パッション) が入ってしまい、長くなってしまいました。1ヶ所でも足を伸ばしていただけると嬉しいです。

当地に着任早々執筆した総領事便り1の冒頭、一等最初に取り上げたのは戦後わずか17年、歴史的なサンフランシスコ平和条約・日米安保条約署名から11年後の1962年にわずか全長6mのマーメイド号で太平洋単独横断をした冒険家の堀江謙一氏の話です。1964年の東京オリンピックの前、海外渡航が自由化される前に、西宮港を密出航し、94日後の日曜日の午後にゴールデンゲートブリッジの下をくぐり、「No Passport、No English、No Money」でアメリカに一人でやってきた23歳の青年がいたーーそうこちらで米国人のみならず日本の若者に説明すると「ホー」という反応が、そして堀江氏が2022年に83歳でサンフランシスコから日本まで逆向きの単独再横断に成功したと説明すると、「エッ」との反応が返ってきます。そこですかさず年配の方に向かっては「No retirement for youですよ!」というと「ドーッ」という笑いが返ってきます。

マーメイド号は市内マリーナ地区にある海事博物館内に展示されています。驚くほど小さい船、そして飯盒などの船の備品の数々に、海好きの私としては感動するとともに、「太平洋を渡りたい」という夢をそのまま素直に現実のものにするために一歩を踏み出した堀江青年に高く敬意を表します。今時、若者よ世界に出よ、パイオニア精神を、スタートアップをとの掛け声をよく聞きますが、日本の先達に素晴らしい人がいる。志を抱いてそれを実現した人、ですね。

夏の間ヨットに乗せてもらう機会があり海に出ました。ヨットの上から見る美しいサンフランシスコ湾の風景をぐるりと見回しながら、「ああこんな風景を堀江青年も見たんだなあ」との感慨を覚えました。同乗した海の男の一人が2022年に堀江氏がきた時にお手伝いしたとのことで、私の総領事便りをわざわざ送ってくれました。そして堀江さんからメールをいただきました!1962年8月12日日曜日の午後にサンフランシスコに到着してから一カ月間総領事館にお世話になったこと、マーメイド号のサンフランシスコ市への寄贈にあたり当時の山中総領事が力添えしてくれたが、丁寧に保管され年々展示がきれいになっていることなどが記されていました。「憧れの人」から声をかけてもらい、少年のように嬉しかった私でした。

11. コルマ日本人共同墓地 (コルマ)

こちらで年配の方とお話ししていると、どんなに成功している方でも終をどこで迎えるかを真剣に考えていると感じます。若くて壮健であるうちには考えることもないのですが、有限の命のある個人にとっては重大な問題であり、人間社会にとって、そして世代の継承という点でも極めて重要な課題でした。サンフランシスコ総領事の着任後の仕事初めがコルマ日本人共同墓地訪問、というのも頷けます。

コルマはお墓の町。ゴールドラッシュにより人口が急増したサンフランシスコ市にとり墓地の確保が喫緊の課題となっていました。また、1880年代から日本から移民も入ってきており、折からの人種差別もありました。1901年にサンフランシスコ市内で墓への埋葬が禁止されたことで墓地が必要となり、コルマに日本人共同墓地を設けることになりました。その管理のためカリフォルニア州日本人慈恵会も創立されています。加州に日系人慈恵会資料によれば、当地で病死した咸臨丸の水夫であった源之助 (当時25歳)、富蔵 (27歳)、峯吉 (不明) の3名の墓が1926年頃に石碑とともにこちらに移設されていますし、ポテト王と称された牛島謹爾 (福島県出身、1926年逝去)、ライス王と称された国府田敬三郎 (福島県出身、1964年逝去。セントラル・バレーのサウズ・ドス・パロスにある国府田農場は2024年には直接のコメ生産を終了しますが、その生産技術のライセンスは他の会社で引き継がれるとのこと)、1894年の万博時にゴールデンゲートパークに日本庭園を創設した萩原真 (山梨県出身、1925年逝去)、ララ物資の生みの親浅野七之助 (岩手県出身、1993年逝去。原敬首相の書記として活躍後渡米。ララ物資は終戦後米国より日本に送られた救援物資で、収容所余儀なく収容され無一文に等しい身でありながら故国のためという、初期の日系移民が持っていた考え方を実行に移した) などの過去の日本人移民のリーダー等が永眠されています。現在も年間10名ほどがこの墓地に埋葬されているとのことです。

この重要性から、過去に明治天皇、昭和天皇から御下賜金をいただいており、また、1993年に当地を御訪問された常陸宮殿下・華子妃殿下が御訪問されています。1989年に海部総理夫妻、2018年に河野外務大臣夫妻、2020年には茂木外務大臣が訪問されています。近々では山田駐米大使も訪れました。当時の東京府からワシントンへの桜の寄贈から100周年の2012年、日本から米国に桜を改めて寄贈したとき、その苗木の一部が植樹され着実に育ってきています。

皆様に知っていただきたいのは、毎年メモリアルデーにコルマ墓地において、加州日本人慈恵会主催の慰霊祭が行われていることです。今年は第74回となり、私も出席しました。当地在住の日本人及び日系人団体の代表者等が出席し、全宗教関係者にもお祈りいただき、日本人・日系人のために当地でご活躍された故人の冥福を皆でお祈りしました。その前週の5月18日にはコルマ日本人共同墓地の清掃が、北加日本文化コミュニティセンター (JCCCNC) 主催で開催され、日系コミュニティの皆様を中心に200名以上の方々が参加しました。当館からも私他館員及びその家族18名が参加しています。先祖の慰霊はコミュニティの基本であり、このような機会にぜひ参加していただければと思います。

Photos courtesy of Mark Shigenaga.

Photos courtesy of Mark Shigenaga.

おすすめ情報

- 総領事便り1 (2023.11)

- 総領事便り2 (2023.11)

- 総領事便り3 (2023.12)

- 総領事便り4 (2024.01)

- 総領事便り5 (2024.02)

- 総領事便り6 (2024.03)

- 総領事便り7 (2024.04)

- 総領事便り8 (2024.04)

- 総領事便り9 (2024.05)

- 総領事便り10 (2024.06)

- 総領事便り11 (2024.07)

- 総領事便り12 (2024.08)

- 総領事便り13 (2024.09)

- 総領事便り14 (2024.10)

- 総領事便り15 (2024.10)

- 総領事便り17 (2025.01)

- 総領事便り18 (2025.02)

- 総領事便り19 (2025.03)

- 総領事便り20 (2025.04)

- 総領事便り21 (2025.05)

- 総領事便り22 (2025.06)

- 総領事便り23 (2025.07)

- 総領事便り24 (2025.08)