総領事便り

令和6年5月22日

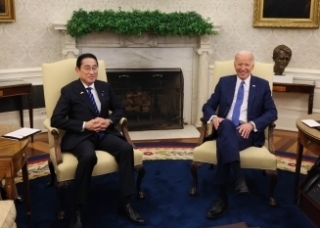

(写真提供:内閣広報室)

(写真提供:内閣広報室)

総領事便り 9

~岸田総理の米国訪問~

~岸田総理の米国訪問~

令和6年 (2024年) 5月22日

在サンフランシスコ日本国総領事

大隅 洋

在サンフランシスコ日本国総領事

大隅 洋

岸田総理の米国連邦議会上下両院合同会議での演説 (1): 冴えわたるジョーク

冒頭、「ありがとうございます。日本の国会では、これほど素敵な拍手を受けることはまずありません。そして、ギャラリーにいる妻の裕子を御紹介します。私が裕子と結婚したという一事をもって、私の決断全てが正しいものであると、皆様に信用いただけるのではないでしょうか。」で、始まる総理の演説はジョークが冴えわたりました。極めつきは、ご自分のニューヨーク時代を振り返り、「そして今も思い出すのは、日本の少年にとってはもの珍しく面白かったアニメ「フリントストーン」。今でもあの番組を懐かしく感じます。ただ、「ヤバダバドゥー」の意味を日本語訳することはできませんでしたが。」のところで、総理の「ヤバダバドゥー」は、会場に響きわたり、大喝采。米連邦議会議員一人一人が総理のお人柄を感じ取られた時でした。

(写真提供:内閣広報室)

(写真提供:内閣広報室)

私も当地で頻繁にスピーチをしますが、聴きに来てくれる方に IとYOUの人と人としての関係を「感じ」ていただけるかが勝負と思っています。そのためにも、何か笑わせられないか、ワハハハの大爆笑でなければクスクス笑いでも取れないか、あるいは、夫や父親としての自分、喜怒哀楽のある等身大自分を感じてもらう為に日々腐心しています。

岸田総理の演説 (2): 自己疑念、疲弊、孤独感

「We are fortunate to be alive at this moment in history. Never before has our nation enjoyed, at once, so much prosperity and social progress with so little internal crisis or so few external threats. Never before have we had such a blessed opportunity—and, therefore, such a profound obligation— to build the more perfect union of our founders’ dreams.」

これは2000年1月27日に当時のクリントン大統領が行った議会演説(一般教書演説)の冒頭です。冷戦勝利後の絶頂期のアメリカの高揚感が滲み出ており、平安時代に藤原道長が詠んだ望月の歌(「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の欠けたることも 無しと思へば」)を少し彷彿させるものがあります。この時、その後の一年半後に起こる9.11、そしてアフガン戦争、イラク戦争とカブールの最終的な陥落、ロシアのウクライナ侵攻とならず者国家化、pacing rivalとしての中国との戦略的競争、そして米国社会の分断など全く予見されていませんでした。

そして、四半世紀後の2024年(令和6年)4月11日、米国議会に日本の総理大臣が立ちました。岸田総理は、演説の中で、「一部の米国国民の心の内で、世界における自国のあるべき役割について、自己疑念を持たれていることを感じ」ているとして、「孤独感や疲弊を感じている米国の国民の皆様に」語りかけたとして、「世界は米国のリーダーシップを当てにしていますが、米国は、助けもなく、たった一人で、国際秩序を守ることを強いられる理由はありません。」と述べられています。私は米国の状況について、総理がこれほど率直な表現をされたのに少し驚きました。一方で、ある意味でアメリカ流の単刀直入な指摘は、メッセージとしては強力だったのではないでしょうか。

総理の演説は大きなインパクトを与えたようです。4月24日成立した、ウクライナ追加支援、イスラエル追加支援、インド太平洋地域(台湾等)への追加支援等を定める安全保障関連追加予算法案の審議において、チャック・グラスリー議員(共和党上院議員・アイオワ州選出)は、「つい先日、日本の首相が議会で演説を行い、非常に良き友人としてのメッセージを伝えた。彼は、米国人に対する自信喪失の底流を感じ取ったと語った。日本の首相は、自由を擁護し、日本のような国々の安定と繁栄を育むうえで、米国のリーダーシップが果たす役割について感動的に語った。その日本の首相は、米国のリーダーシップは不可欠だが、米国人はこの世界で孤独ではないと説明した。日本のような同盟国やヨーロッパの多くの国々が立ち上がり、自由な世界はかつてないほど強く、団結している。だから、今は自信喪失の危機に陥っている時ではない。」と演説しています。

岸田総理の演説 (3):「米国は独りではありません。日本は米国と共にあります。

演説で総理は、「ポスト冷戦期は既に過ぎ去り、私たちは人類史の次の時代を決定づける分かれ目にいます。」という時代認識を示しています。さらに、「全く異なる価値観や原則を持つ主体からの挑戦」から、自由、民主主義、法の支配を守ることを日本の国益とし、「人権が抑圧された社会、政治的な自己決定権が否定された社会、デジタル技術で毎日が監視下にある社会を、私は我々の子供たちに残したくありません。皆様も同じく感じておられますよね。これらの価値を守ることは、日米両国、そして 世界中の未来世代のための大義であり、利益でもあるのです。」と連邦議員に語りかけています。そして、「米国は独りではありません。日本は米国と共にあります。」と述べています。

外務省に入って北米一課で1990年の湾岸戦争を「体験」し、NYのコロンビア大学に留学し、日米地位協定を始め日米関係、そして米国という国を様々な角度から見てきた私にとり、ここまで言い切った総理の発言は極めて感慨深いものがありました。私は、20年以上前、岡崎久彦元大使に薫陶を受けて以来、米国がインド太平洋国家となっていくにつれ日米同盟は米国の最重要な同盟関係となり、日本は米国にとりindispensable nationになると信じてきました。10年前にロンドンに勤務していた時、隣国のカネの誘惑に麻痺していた欧州人に、「2025年には貴方達や私達の生きるあり方the way we are」が挑戦を受けるとも訴えてきました。時代がとうとうここまで来た、との感を強くします。

一方で、総理がおっしゃった、「日本は長い年月をかけて変わってきました。第二次世界大戦の荒廃から立ち直った控えめな同盟国から、外の世界に目を向け、強く、コミットした同盟国へと自らを変革してきました。」という点もまさしく目覚ましいものがあります。総理が言及していた2022年12月改定の「国家安全保障戦略」は、私の役人人生の中で最も刮目に値する戦略性の高い文書だと思います。2027年度までに防衛予算をGDPの2%に達するよう相当な増額を行い、反撃能力を保有し、サイバーセキュリティーを向上させる。やると決めたらやる、日本はそういう国です。また、この20年を通じ、日本は二カ国間協力や、日ASEAN、G7だけでなく、日米豪、日米韓のみならず、日米豪印(クワッド)、日米比、など様々な関係を構築して外交の幅を広げてきました。

そのような頂点として、この演説があった、ということを、私の個人的な感慨を交えて紹介させていただきました。

ジャパン・イノベーション・キャンパス(JIC)、女性起業家支援、バイオデザイン関連医療専門家支援、水素セミナーの実施

経済分野では、我が国が海外直接投資額にして8,000億ドル近くを誇る、最大の対米投資国であり、日本企業は全米50州で100万人近い米国人を雇用している事実に触れつつ、イノベーション促進、産業基盤強化、強じんで信頼性のあるサプライチェーン促進、温暖化ガス排出削減などについての共同の努力が謳われています。その中で、「我々(日米両国)は、シリコンバレーにある「ジャパン・イノベーション・キャンパス」・・・を通じ、イノベーションを促進するためにそれぞれのスタートアップ環境に対する投資及び持続可能な価値創造(SX)に向けて行動する企業に対する投資を加速することも計画している。」との言及があります。ジャパン・イノベーション・キャンパス(JIC)は経済産業省が出資・後援し、日本の起業家がシリコンバレーのビジネス・エコシステムに参入するのを支援することを目的としたスタートアップ・センターで、今年から本格稼働しました。2022年に決定されたスタートアップ育成五カ年計画は、国としての大きな目標ですから、総領事館としてもしっかりサポートしていきたく、3月21日にはショーケースと銘打ってJICで開催されたイベントでは私も参加して挨拶し、同キャンパスを拠点に活動する日本スタートアップや起業家等を激励しました。

経済分野では、我が国が海外直接投資額にして8,000億ドル近くを誇る、最大の対米投資国であり、日本企業は全米50州で100万人近い米国人を雇用している事実に触れつつ、イノベーション促進、産業基盤強化、強じんで信頼性のあるサプライチェーン促進、温暖化ガス排出削減などについての共同の努力が謳われています。その中で、「我々(日米両国)は、シリコンバレーにある「ジャパン・イノベーション・キャンパス」・・・を通じ、イノベーションを促進するためにそれぞれのスタートアップ環境に対する投資及び持続可能な価値創造(SX)に向けて行動する企業に対する投資を加速することも計画している。」との言及があります。ジャパン・イノベーション・キャンパス(JIC)は経済産業省が出資・後援し、日本の起業家がシリコンバレーのビジネス・エコシステムに参入するのを支援することを目的としたスタートアップ・センターで、今年から本格稼働しました。2022年に決定されたスタートアップ育成五カ年計画は、国としての大きな目標ですから、総領事館としてもしっかりサポートしていきたく、3月21日にはショーケースと銘打ってJICで開催されたイベントでは私も参加して挨拶し、同キャンパスを拠点に活動する日本スタートアップや起業家等を激励しました。

留学生の質量増大に向けて、日本人研究者交流会

共同声明では「人と人とのつながりの強化」というセクションが設けられ、その冒頭に、「人的交流は、将来の日米関係を担う人材を育成する最も効果的な方法である。」と謳っています。その上で、これまでの各種交流プログラムの貢献を讃えながら、「日米間の交流プログラムの成果を認識し、気候やエネルギー等の重要な課題に関する地方間の交流強化を通じたものを含め、今日のニーズに応えるためにより多くの機会を提供することにコミットする。」とし、具体的には、共同声明、ファクトシートで、

●日米関係の未来を「描く(map)」日米の高校生及び大学生のため、米日カウンシルが運営する新しい1,200万ドルの「ミネタ・アンバサダー・プログラム(MAP)」教育交流基金を通じて、学生の流動性を高めることにコミット、

●日本学生支援機構を通じて日本人学生への奨学金を拡充する日本の新たなイニシアティブを歓迎、

●フルブライト・プログラムを通じた日本における科学・技術・工学・数学(STEM)分野への奨学金を50年ぶりに再開するとともに、日本のフルブライト参加者への授業料の上限を撤廃することを発表、

などの方向性を明記しています。

また、4月12日にノースカロライナ州で行われた岸田総理大臣夫妻と日本人留学生との懇談の後の記者発表では以下のとおり発表しています。

●政府としては、これまで1万人を超える日本人留学生を海外に派遣してきた「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」の抜本的な拡充策を検討するとともに、日本学生支援機構の海外留学支援制度について、成長分野を牽引するための「特別枠」を創設し、具体的には、トップクラスの米国大学院・理系博士課程に留学する方の奨学金を、民間のトップレベルの奨学金を参考に大幅に拡充します。また、これらの方向性を経済財政運営と改革の基本方針である「骨太の方針」に盛り込み、予算編成過程で具体化します。

これらが具体化するのは少し時間がかかるかもしれませんが、今回、留学生問題について、このような高い共通意識が形成されたことはとても良いことだと考えています。シリコンバレーや大学を訪問して色々な人の話を聞いても、結局、現在の留学生減少のトレンドを反転させ、若い人を外に出していくための政治的、そして経済的な支援が必要であり、それ無くしては中長期の対策にはならないと痛感します。

その観点で、外務省も科学技術外交の強化のために、科学技術フェロー制度を発足させています。当地ではカルフォルニア大学サンフランシスコ校の森岡助教授にお願いしています。本年1月27日にバークレーで開催された日本学術振興会(JSPS)サンフランシスコセンター主催の日本人研究者交流会には、松本外務大臣科学技術顧問にも来訪頂いたこともあり、100人を超える参加者で盛況でした。研究者のネットワークを拡げ、強くしていくとともに、日本人研究者が留学して抱える問題意識から、留学しかつ日本に戻って活躍し易い環境を創成していくために、在サンフランシスコ総領事館としても東京に向かって発信していきたいと思います。

春休みには、福岡県飯塚市(サニーベール市)と佐賀県武雄市(セバストポール市)が中高生を派遣された際に立ち会いましたが、飯塚市の学生が到着するバスに対しプラカードを掲げたホストファミリーなど地元の人々が総出して歓迎してくれる熱い場面がありました。また武雄市はもう40年ほど交流を続けており、30年前に来米した高校生の娘さんが今年選ばれてやってきていました。

日本語教育:日本語クラス維持のために力を合わせる

共同声明で、「我々は、長期的な関係を発展させる上での、特に対面による語学学習の重要性を認識し、日本からの交流訪問者が米国で日本語及び日本文化の専門知識を共有する機会を増やすための新たな協力覚書を発表するとともに、米国若手日本語教員(J-LEAP)派遣事業拡大のための取組を歓迎する。」と謳われています。

日本語教育について、カルフォルニア州では約3万人が小中高大学で日本語を履修しており、この履修者数は米国では州別最大です。先日UCデービス校にも伺いましたが、UCデービスの外国語履修者は、別格のスペイン語を除いては日本語が人気で秋学期は約400人程に上り、中国語の倍、欧州言語の遥か上の数の志望者がいるそうです。アニメや漫画を筆頭としたソフトパワーの影響も大きく、日本経済の停滞に比しては志望者が減らなかったとのこと。

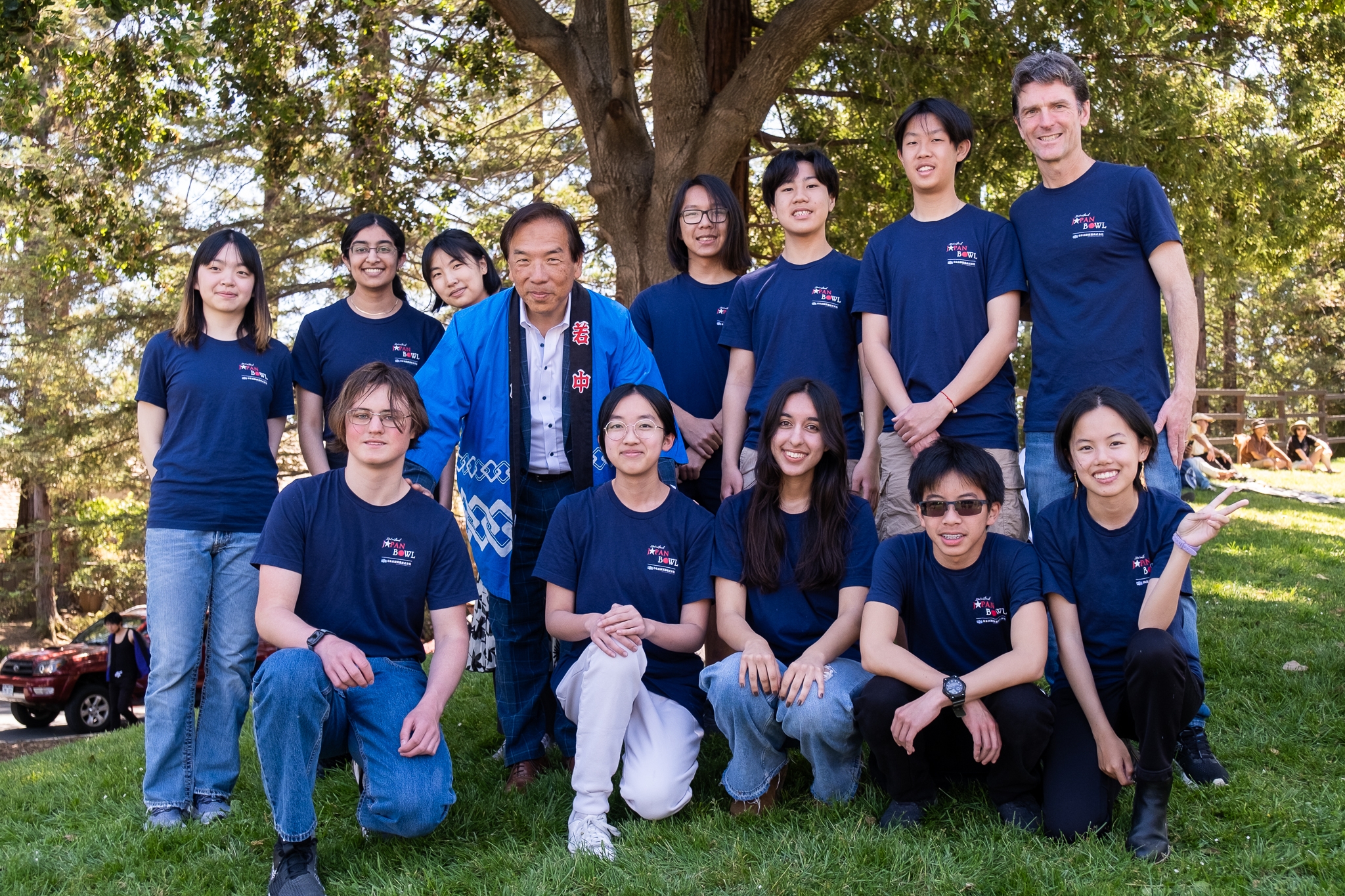

しかし足元では、恒常的な財政難にあるサンフランシスコ市よりも先にシリコンバレーにあるフレーモント統一高等学区(サニーベール市やクパチーノ市等を含む)で、高校における日本語クラス閉鎖の動きが起きています。同学区は全米でも有数の裕福な地区でありますが、人口流出などあり生徒数が減少する中、教員数の関係、他教科との競争(必ずしも仏語や中国語だけではない)などの原因があるようです。ちなみに、全米ジャパンボウル大会という高校生の日本語大会があり、同地区の高校は優勝常連校でもありますが、そのうち一校の日本語クラス1がこの秋から廃止となっています。

その動きが表面化した昨年から、総領事館としても、現地の教育委員会と意見交換などを行ってきましたが、コミュニティの外の我々はやはりアウトサイダーに過ぎません。これはコミュニティの方々を中心にそれをサポートしていくというのが王道ですが、関係者の力を糾合できないかということで、対話を始めているところです。3月21日には高校訪問をしました。全米ジャパンボウルで優秀な成績を収めた一部の高校生には、4月27日のクパチーノ桜祭りの開会式で大いに激励させていただきました。本問題は息の長い問題と思いますが、今後しっかりと対応していくべく関係者の方々と力を合わせていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

共同声明で、「我々は、長期的な関係を発展させる上での、特に対面による語学学習の重要性を認識し、日本からの交流訪問者が米国で日本語及び日本文化の専門知識を共有する機会を増やすための新たな協力覚書を発表するとともに、米国若手日本語教員(J-LEAP)派遣事業拡大のための取組を歓迎する。」と謳われています。

日本語教育について、カルフォルニア州では約3万人が小中高大学で日本語を履修しており、この履修者数は米国では州別最大です。先日UCデービス校にも伺いましたが、UCデービスの外国語履修者は、別格のスペイン語を除いては日本語が人気で秋学期は約400人程に上り、中国語の倍、欧州言語の遥か上の数の志望者がいるそうです。アニメや漫画を筆頭としたソフトパワーの影響も大きく、日本経済の停滞に比しては志望者が減らなかったとのこと。

しかし足元では、恒常的な財政難にあるサンフランシスコ市よりも先にシリコンバレーにあるフレーモント統一高等学区(サニーベール市やクパチーノ市等を含む)で、高校における日本語クラス閉鎖の動きが起きています。同学区は全米でも有数の裕福な地区でありますが、人口流出などあり生徒数が減少する中、教員数の関係、他教科との競争(必ずしも仏語や中国語だけではない)などの原因があるようです。ちなみに、全米ジャパンボウル大会という高校生の日本語大会があり、同地区の高校は優勝常連校でもありますが、そのうち一校の日本語クラス1がこの秋から廃止となっています。

その動きが表面化した昨年から、総領事館としても、現地の教育委員会と意見交換などを行ってきましたが、コミュニティの外の我々はやはりアウトサイダーに過ぎません。これはコミュニティの方々を中心にそれをサポートしていくというのが王道ですが、関係者の力を糾合できないかということで、対話を始めているところです。3月21日には高校訪問をしました。全米ジャパンボウルで優秀な成績を収めた一部の高校生には、4月27日のクパチーノ桜祭りの開会式で大いに激励させていただきました。本問題は息の長い問題と思いますが、今後しっかりと対応していくべく関係者の方々と力を合わせていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

岸田総理の演説では冒頭に貴賓席に着席していた岸田裕子総理夫人が紹介されました。演説の最後は宇宙協力の話題で締めくくりとなりましたが、その際に、これまでに3回宇宙に行き2021 年には国際宇宙ステーションの船長を5か月間務められた星出彰彦氏と並び、日系米国人の元宇宙飛行士のダニエル・タニ氏が貴賓席にて紹介されていました。

共同声明では、「我々は、米日カウンシルが新たに立ち上げた「TOMODACHI Kibou for Maui」 プロジェクトへの支援等を通じ、日米間の架け橋となり、共通の地域問題に取り組もう とする日系米国人リーダーの努力を称賛する」と記述され、また、ファクトシートでは、「我々はまた、次世代育成のため、日系米国人リーダーの招聘プログラムの対象を拡大するという日本の意向も歓迎する」と書かれています。

2000年に始まった在米日系人の訪日プログラムは、外務省が主催し、米日カウンシルがプログラムの計画と運営を行っていますが、米日カウンシルは参加者をその活動に参加してもらい組織化していると思います。

昨年11月のAPEC期間中にサンフランシスコを訪問した上川外務大臣が日系人と面会した際に、若年層の日系人について、日本の若者と日米関係の未来を共に切り拓いていただきたいとの期待を表明したことを受け、3月13日にジャパン・イノベーション・キャンパスに於いて、今後当地における次世代の日米関係をリードしていくことが期待される若年層の日系人と同世代の当地在留邦人等との間の相互理解と関係強化を目的としたイベントである「NextGen Japan-U.S. Innovation Networking Event」を北カリフォルニア・ジャパンソサエティ(JSNC)と共催しました。その際に、特に日系人の方々からは、このような機会がなかなか無いので、是非継続してほしいとの声を多くいただきました。また在留邦人の若手の方々におかれても良い機会となったと思いますし、我々のここでの生活も、その基盤は日系アメリカ人の方々が築いてきたということに思いを馳せていただければと思った次第です。日系人、在留邦人(短期も中長期の方も含め)、そして日本の友人がより「繋がる」、そのために総領事館が役割を果たせればと考えています。

そして、日本ではゴールデンウィークの最中の5月4日にはサクラメント近郊のウィンターズ市という小さな街で、歴史あるジャパンタウン記念碑除幕式に出席しました。サクラメント辺りのセントラル・バレーは加州の大農作地で、カルフォルニアワインを科学的にサポートしてきたUCデービス校も位置します。日本人移民も多くやってきたようです。1930年代までにウィンターズには推定300人の日本人と日系アメリカ人が居住していましたが、戦時中はアリゾナ州とコロラド州の強制収容所に送られ、1945 年の対日戦勝記念日祝典中に発生した火災により、ウィンターズ・ジャパンタウンの建物は焼失しています。それが故に日系人の多くは帰らずジャパンタウンが消滅してしまったのですが、歴史と向き合う長いプロセスの中で郡議会が決議して記念碑の除幕となったものです。強制収容所に行くことになった女性のその当日の日記を子孫の若者二人が読み上げる、1945年戦争後に町に帰ってきた日系人が襲われそうになった時に身を挺して守った警官の孫娘がおじいちゃんについて話す、などとても歴史を感じさせるイベントでした。

海上保安庁練習船の寄港:太平洋で繋がる日本とサンフランシスコ

海上保安庁練習船の寄港:太平洋で繋がる日本とサンフランシスコ

共同声明では、「自由で開かれたインド太平洋という共通のビジョンを追求する中で、地域の 重要な志を同じくするパートナーとの間に強固な絆を築き続ける。」と記述されていますが、ベイエリアにもこのビジョンを体現している日米のコーストガードの絆があります。

5月上旬、日本の海上保安庁の練習船こじまが海上保安大学校の幹部候補生43名を乗せて、サンフランシスコに寄港しました。私が見た印象は、世界を航海するには小さな船だと感じましたが、そこには、やる気に満ちあふれた多くの若者がいて、将来の日本の海を背負う彼らを頼もしく思いました。

彼らの寄港の目的の一つは、イーストベイのアラメダに所在する米国沿岸警備隊太平洋司令部との連携強化でした。米国沿岸警備隊太平洋司令部は、米国沿岸だけではなく、インド太平洋地域を含む広いエアリアを担当しており、日本や関係国との連携を図っている司令部ですが、その司令官が浴衣を着た奥様を連れて、練習船こじまのレセプションに来られて海上保安庁の方々と親睦を深められていました。コーストガード連携は、日米に留まらず、日米韓や日米比など広がりもみせており、世界中のコーストガードが協力して、平和で自由な海を守っていっていただけることを望んでいます。

共同声明では、「自由で開かれたインド太平洋という共通のビジョンを追求する中で、地域の 重要な志を同じくするパートナーとの間に強固な絆を築き続ける。」と記述されていますが、ベイエリアにもこのビジョンを体現している日米のコーストガードの絆があります。

5月上旬、日本の海上保安庁の練習船こじまが海上保安大学校の幹部候補生43名を乗せて、サンフランシスコに寄港しました。私が見た印象は、世界を航海するには小さな船だと感じましたが、そこには、やる気に満ちあふれた多くの若者がいて、将来の日本の海を背負う彼らを頼もしく思いました。

彼らの寄港の目的の一つは、イーストベイのアラメダに所在する米国沿岸警備隊太平洋司令部との連携強化でした。米国沿岸警備隊太平洋司令部は、米国沿岸だけではなく、インド太平洋地域を含む広いエアリアを担当しており、日本や関係国との連携を図っている司令部ですが、その司令官が浴衣を着た奥様を連れて、練習船こじまのレセプションに来られて海上保安庁の方々と親睦を深められていました。コーストガード連携は、日米に留まらず、日米韓や日米比など広がりもみせており、世界中のコーストガードが協力して、平和で自由な海を守っていっていただけることを望んでいます。

終わりに:「アキコ&ケン・フリーマン」のワイン、マッシー・ムラカミと大谷翔平

今回の岸田総理の演説は11日の午前でしたが、直後にハリス副大統領・ブリンケン国務長官主催午餐会が行われています(バイデン大統領公式晩餐会は10日夜開催)。そこでは、アキコ&トム・フリーマンさんのスパークリングワイン(2021 Freeman Yu-ki Estate Blanc du Blanc Sparkling)、白(2021 Freeman Ryo-fu (涼風) Chardonnay)、赤(2021 Freeman Akiko’s Cuvee Pinot Noir)が振る舞われたとのこと。アキコさんのワインは2015年安倍総理訪米の際のホワイトハウス公式晩餐会でも供されています。アキコさんは交換留学でケンと出会い、ナパから太平洋に向かって山を一つ越えたソノマ・バレーでワイン醸造を始められ、心魂傾けてきて素晴らしいワインを造られてきた素敵な女性醸造家です。

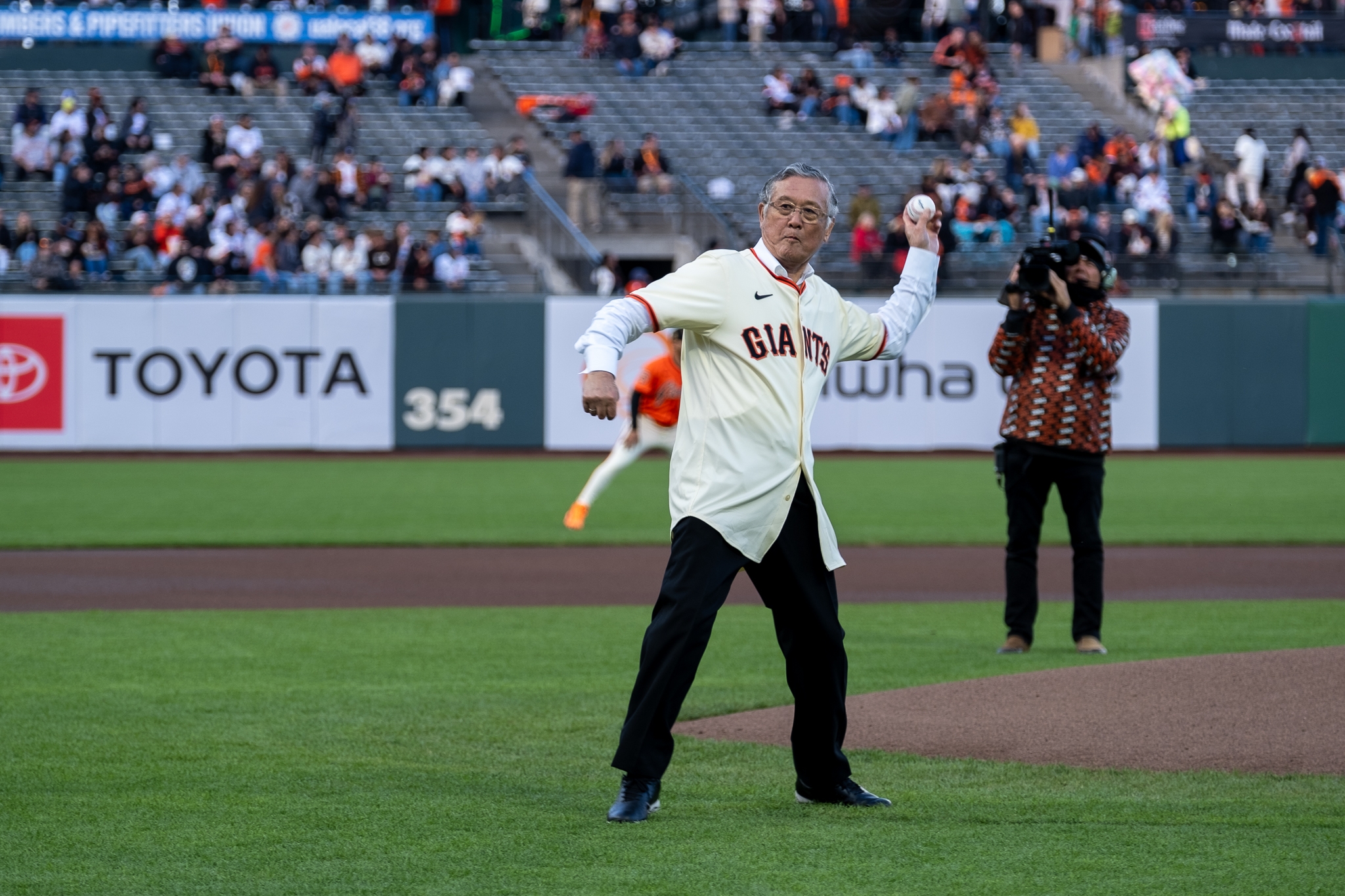

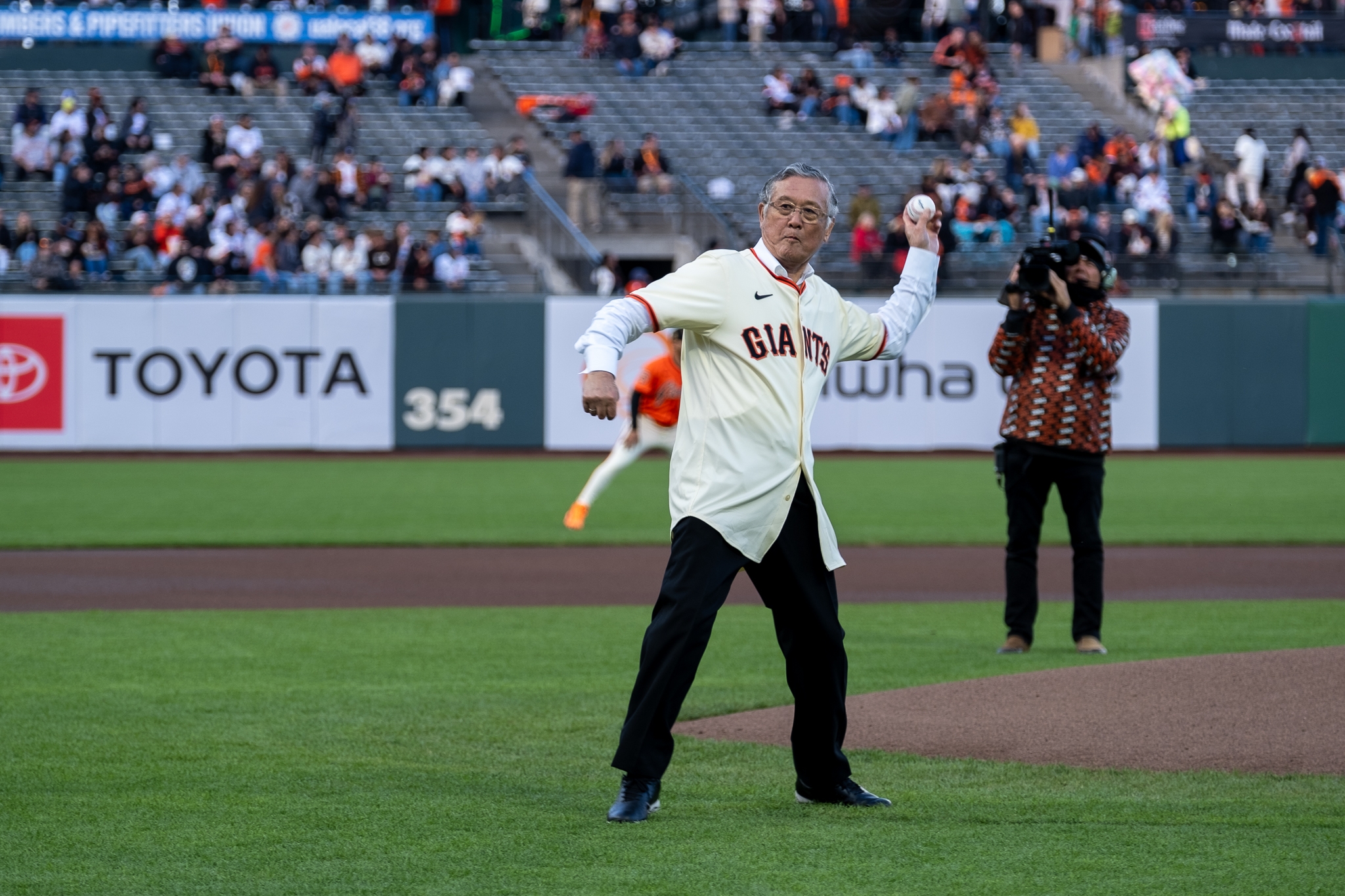

この午餐会では、カルフォルニア州オークランド出身のハリス副大統領が乾杯の音頭を取り、咸臨丸、サンフランシスコ日本町、プレシディオでの安保条約署名、師匠だった故ノーマン・ミネタ氏について触れていますが、最後に日本人初の大リーガーである村上雅則氏の貢献にも触れています。5月17日には、サンフランシスコ・ジャイアンツでジャパン・ヘリテージ・ナイトがありました。 マッシー・ムラカミが1964年9月11日にメジャー初登板してから60周年ということで、ご本人が登場し始球式をされました。80歳を超えてもなお健康、豪快でおられました。私もグラウンドでインタビューを受けましたが、「マッシー・ムラカミ無くして大谷翔平の活躍なし」。先人達の功績があり今の我々がいます。日系アメリカ人の方々の功績も然りです。

それにしてもこの時代の方々は、1962年に「No Money, No English, No Passport」のまま一人でヨットで太平洋を横断してサンフランシスコにやってきた堀江謙一といい、1959年に単独で欧州に貨物船でスクーターとともに渡り音楽武者修行をしてボストン交響楽団の指揮者として長く活躍された小澤征爾さんといい、すごい行動力をもったパイオニアでした。

それにしてもこの時代の方々は、1962年に「No Money, No English, No Passport」のまま一人でヨットで太平洋を横断してサンフランシスコにやってきた堀江謙一といい、1959年に単独で欧州に貨物船でスクーターとともに渡り音楽武者修行をしてボストン交響楽団の指揮者として長く活躍された小澤征爾さんといい、すごい行動力をもったパイオニアでした。

様々な方が日米関係を支えてきてくれたことに感謝いたします。

(了)

今回の岸田総理の演説は11日の午前でしたが、直後にハリス副大統領・ブリンケン国務長官主催午餐会が行われています(バイデン大統領公式晩餐会は10日夜開催)。そこでは、アキコ&トム・フリーマンさんのスパークリングワイン(2021 Freeman Yu-ki Estate Blanc du Blanc Sparkling)、白(2021 Freeman Ryo-fu (涼風) Chardonnay)、赤(2021 Freeman Akiko’s Cuvee Pinot Noir)が振る舞われたとのこと。アキコさんのワインは2015年安倍総理訪米の際のホワイトハウス公式晩餐会でも供されています。アキコさんは交換留学でケンと出会い、ナパから太平洋に向かって山を一つ越えたソノマ・バレーでワイン醸造を始められ、心魂傾けてきて素晴らしいワインを造られてきた素敵な女性醸造家です。

この午餐会では、カルフォルニア州オークランド出身のハリス副大統領が乾杯の音頭を取り、咸臨丸、サンフランシスコ日本町、プレシディオでの安保条約署名、師匠だった故ノーマン・ミネタ氏について触れていますが、最後に日本人初の大リーガーである村上雅則氏の貢献にも触れています。5月17日には、サンフランシスコ・ジャイアンツでジャパン・ヘリテージ・ナイトがありました。 マッシー・ムラカミが1964年9月11日にメジャー初登板してから60周年ということで、ご本人が登場し始球式をされました。80歳を超えてもなお健康、豪快でおられました。私もグラウンドでインタビューを受けましたが、「マッシー・ムラカミ無くして大谷翔平の活躍なし」。先人達の功績があり今の我々がいます。日系アメリカ人の方々の功績も然りです。

様々な方が日米関係を支えてきてくれたことに感謝いたします。

(了)

おすすめ情報

- 総領事便り1 (2023.11)

- 総領事便り2 (2023.11)

- 総領事便り3 (2023.12)

- 総領事便り4 (2024.01)

- 総領事便り5 (2024.02)

- 総領事便り6 (2024.03)

- 総領事便り7 (2024.04)

- 総領事便り8 (2024.04)

- 総領事便り10 (2024.06)

- 総領事便り11 (2024.07)

- 総領事便り12 (2024.08)

- 総領事便り13 (2024.09)

- 総領事便り14 (2024.10)

- 総領事便り15 (2024.10)

- 総領事便り16 (2024.11-12)

- 総領事便り17 (2025.01)

- 総領事便り18 (2025.02)

- 総領事便り19 (2025.03)

- 総領事便り20 (2025.04)

- 総領事便り21 (2025.05)

- 総領事便り22 (2025.06)

- 総領事便り23 (2025.07)

- 総領事便り24 (2025.08)